UNA

NUOVA LOGICA E UNA NUOVA FISICA

O UNA NUOVA METAFISICA?

L’emancipazione

della scienza dalla filosofia è basata su una sostituzione e su una distinzione:

La logica matematica

sostituisce la logica categoriale;

la prima è logica

(ordine, linguaggio,discorso) della natura, la seconda dell'essere

(metafisico)

Galilei è un

matematico e (perciò) un filosofo naturale, un fisico

(=MATEMATISMO GALILEIANO)

L’intensità della rottura non può

però far dimenticare un’importante linea di continuità. Qual è, infatti, il

fondamento di quell’ " e ",

di quel

" perciò " che lega il matematico al fisico

?

E’ l’idea aristotelica della perfetta corrispondenza tra

strutture metafisiche (sostanziali) del

reale,

strutture logiche (categoriali) del pensiero,

strutture semantiche del linguaggio.

Ovvero l’idea, non solo

aristotelica ma anche platonica, cristiana, insomma classica, premoderna (precartesiana)

del logos come ordine

insieme del linguaggio, del

pensiero, della realtà

Dicendo che il libro della natura

è scritto in caratteri matematici, Galilei ripristina nella sua indubitabilità

la corrispondenza tra

PENSIERO

ed ESSERE,

logica

(matematica) e realtà (naturale).

| Mentre per

tutte le altre forme di discorso, pensiero, logica, la realtà resta

al di là (tanto che esse rimangono forme o vuote o

inadeguate, concetti che o non stringono realtà alcuna o non vi

corrispondono) |

|

|

[non

posso conoscere le strutture fondamentali della realtà] |

| alla

matematica è garantita una corrispondenza reale, una presa sulla realtà,

un contenuto, un valore di verità |

| |

[posso

conoscere le strutture fondamentali (matematiche) della realtà] |

Quale ragione sostiene questa "

eccezionalità " della matematica ?

Il fondamento ultimo è ancora

il VERBO, il LOGOS (matematico) divino che ha scritto il Libro

della natura in caratteri matematici e

dotato la ragione dell’uomo di un

linguaggio matematico.

Lo sfondo resta dunque quello

stesso della concezione classica del logos: non è nato un nuovo

orizzonte, si è solo prodotta una

modificazione – benché sostanziale – in un

quadro che non ha mutato le su coordinate chiave.

La vecchia alleanza tra

religione e filosofia, messaggio cristiano e sapienza greca, teologia e

metafisica, è sciolta, a tutto

vantaggio della scienza che la ricompone a suo

favore, approfittandone, tra l’altro, per togliere ogni ruolo alla filosofia,

stretta

tra

le soluzioni etico – religiose della BIBBIA

e quelle conoscitive del LIBRO DELLA NATURA

L’altra faccia della medaglia (o

il prezzo che doveva necessariamente essere pagato) è la paradossale

nascita

della scienza moderna in un contesto premoderno

e quindi ambiguo, o non del

tutto consequenziale, in quanto costretto a " fare eccezione ", incapace di

trarre le estreme

conseguenze

dalle sue stesse premesse: quelle, ribadite a viva

forza dall’itinerario gnoseologico del pensiero moderno, dell’irrimediabile

separazione

tra la realtà in sé e la sua rappresentazione, dell’irricucibile

strappo tra essere e pensiero.

|

Dobbiamo

a R. Descartes, iniziatore dell’itinerario gnoseologico

del pensiero moderno, il riconoscimento della opposizione tra pensiero

ed essere (che altro non è se non la consapevolezza del carattere

soggettivo del nostro mondo) |

|

|

|

ad

I. Kant, a conclusione di esso, il riconoscimento di

quella stessa opposizione come non più ricomponibile, definitiva. |

In quel

contesto la presenza di Galilei spicca come quella di un nuovo metafisico.

Da non dimenticare,

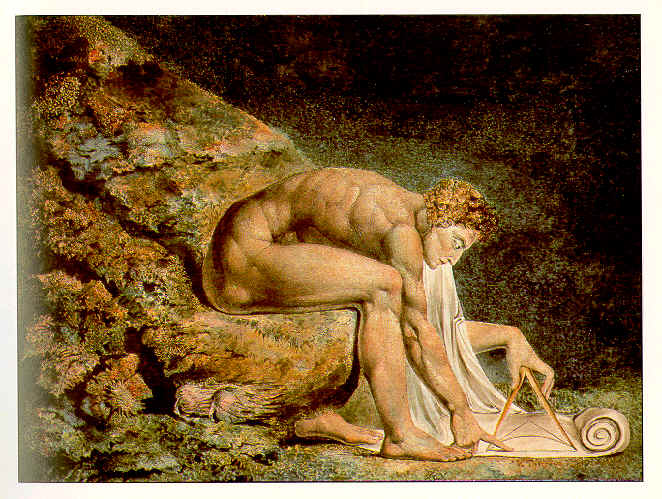

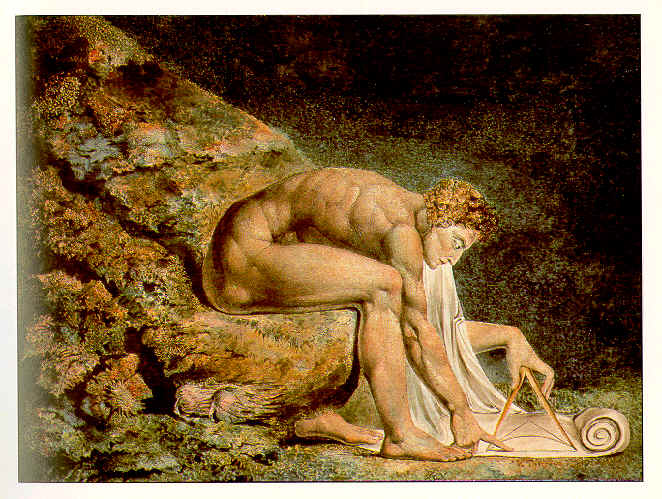

inoltre, le conseguenze che derivano dal passaggio del compasso dalle mani di

Dio alle mani dell’uomo.

Non emerge qui evidentemente il

carattere laico, se non ereticale, o addirittura profanatore, di un sapere che

voleva (o doveva) sorgere in

perfetta

armonia con il messaggio

cristiano? [per un approfondimento cfr. C 2-3]

Il Newton di William

Blake