RAVENSBRÜCK

Lidia

Beccara Rolfi, A. Maria Bruzzone- “Le donne di Ravensbrück” Einaudi, 1978

Dall’introduzione di Bruzzone

Ravensbrück,

come tutti i campi di stermino, è strutturato in modo non dissimile dalle

città, e dalle società, in cui siamo abituati a vivere. La popolazione delle

deportate è divisa in classi, che sono tenute lontane le une dalle altre in

conformità a questa divisione. Ci sono le “sottoproletarie”, le

“proletarie”, le “borghesi”.

Ravensbrück,

come tutti i campi di stermino, è strutturato in modo non dissimile dalle

città, e dalle società, in cui siamo abituati a vivere. La popolazione delle

deportate è divisa in classi, che sono tenute lontane le une dalle altre in

conformità a questa divisione. Ci sono le “sottoproletarie”, le

“proletarie”, le “borghesi”.

I sopravvissuti dai lager nazisti trovarono al ritorno in patria una

condizione di vita non abbastanza diversa da quella che lasciavano: la corsa

feroce al potere e ai beni materiali di tanti che al momento del pericolo

erano stati rintanati al sicuro, il rientro graduale nelle loro posizioni

privilegiate degli autori delle sciagure che avevano colpito gran parte

dell’umanità, ingiustizie e diseguaglianze non scalfite dalla Liberazione,

gli ex deportati abbandonati a se stessi.

I Lager non sono mai scomparsi. Sono semmai più

raffinati ed efficaci. Anche nelle società cosiddette democratiche ne

esistono tracce più o meno evidenti, mai accidentali e casuali: gli ospedali

psichiatrici, i bretotrofi, i ricoveri per vecchi, i riformatori, le

carceri, l’esercito, le fabbriche, chi ha tutto e troppi che non hanno

nulla.

Spesso nei discorsi ufficiali e un po’ pomposi sui lager si sente dire:

“perché non si ripeta”. Invece non è mai finito: i presupposti del lager sono

dappertutto. La resistenza dentro ai lager ci può forse dare delle

indicazioni, perché forse il lager e il suo modo di “ragionare”-

niente a che fare con l’irrazionalità, ma un progetto coerente- è quello che

più assomiglia alla vita del globo nel momento attuale.

Resistenza umana.

E resistenza non solo umana, perché forse è venuto il momento anche di non

considerare la nostra specie il centro dell’universo, di mettersi un po’ da

parte, di non voler più assomigliare agli dei, di fermarsi dal fabbricare e

produrre, di non “progredire” più. Resistenza per mantenersi sensibili. Ma

resistenza reale, che inceppi i meccanismi.

Se tante cose nelle tante storie che ho letto di queste donne che hanno

combattuto durante la Resistenza sono legate a un’epoca e se perfino alcune mi

sembrano cose che fanno parte anch’esse di un sistema che rifiuto- per esempio

questa loro pazzesca etica del lavoro, l’orgoglio di lavorare in una grande

fabbrica come la FIAT, sono cose incomprensibili per me che sono cresciuta

politicamente all’ombra del rifiuto del lavoro, intendendo come lavoro non

l’attività umana, ma il lavoro coatto e alienato, cose comprensibili solo se

legate a quel contesto storico (il lavoro per le donne è stato senz’altro

portatore di indipendenza e autonomia), ma pericolose oggi (forse anche ieri).

Oppure la fede cieca e l’obbedienza al partito che si trova in alcune di loro.

O questo concetto di “patria”,

sempre comprensibile in quel momento ma foriero di nazionalismo e chiusura in

altri contesti. C’è qualcosa (molto) invece che ci parla anche oggi. Sono le

cose forse più universalmente umane? O è forse al contrario il ribadire che ci

sono delle classi sociali. Il ricordarci che la lotta è di classe? O tutte e

due le cose. È la ribellione, il non arrendersi alla prepotenza, lo spirito di

libertà che anima molte di loro quello che mi tocca di più. Mi piace quando

dicono “l’idea”. È l’agire, il non sottrarsi alla necessità di agire.

Sarebbe bello non dover parlare ancora di resistenza, ma di qualcosa di più-

costruzione di una vita diversa- ma qui ci troviamo, ancora a resistere, a

combattere contro poteri forti, reali e materiali. Che sono sempre gli stessi,

ma anche diversi. Le risposte che vanno cercate sono metodi per destrutturare

e distruggere questi poteri, l’alternativa violenza-non violenza è un falso

problema, anche questo ci dicono queste donne. Il problema è invece trovare

modi efficaci. Dicono che usare la violenza significa diventare come il potere

che si combatte. Le storie, i destini, le parole e il sentimento di queste

donne sembrano smentirlo.

Per loro agire è

stata semplicemente una necessità.

Forse è invece il ricercare potere quello che ci può rendere simili al potere

e far tornare la ruota al punto di partenza. Se c’è qualcosa da mettere in

discussione della storia del novecento, per quel che riguarda la nostra parte,

non è questo (falso) problema dei metodi più o meno violenti, è invece,

secondo me, la questione del potere, delle gerarchie, del centralismo, del

partito, del militarismo, dell’obbedienza, della necessità di avere dei capi,

della rappresentanza.

E tocca purtroppo ancora ribadire che

una cosa è la violenza del carnefice e un’altra quella di chi si ribella alla

carneficina.

Il passato ci interessa per le sue

connessioni con il presente e per l’ombra che getta sul futuro.

Lidia Beccaria Rolfi

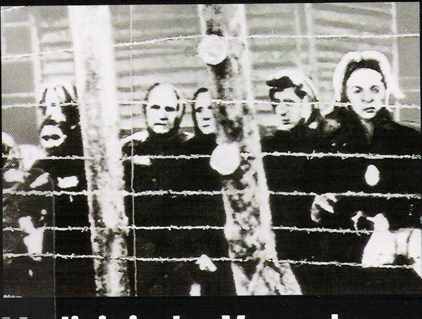

Ravensbrück è l’unico lager

nazista esclusivamente femminile.

È stato costruito all’inizio del ’39 e si trova a 80 km a nord di Berlino,

sulla riva del lago di Furstenberg.

Le prime 867 deportate sono tutte tedesche. Sono comuniste,

socialdemocratiche, antinaziste in genere, o appartenenti ai testimoni di

Geova, setta pacifica e contraria al regime della violenza.

All’inizio lo scopo del campo è quello di

“rieducare”

attraverso la disciplina,

la pulizia e il lavoro. I letti sono tutti uguali, ogni armadio è uguale

all’altro, gamella e bicchiere devono brillare come specchi, gli sgabelli

devono essere allineati al centimetro, il pavimento lavato più volte al

giorno, i letti rifatti con precisione assoluta. Il lavoro è lavoro inutile,

come ammucchiare per otto ore dune di sabbia e il giorno dopo spianarle per

altre otto ore. Ogni minima infrazione al regolamento è punita severamente.

Nell’estate del ’39 arriva il primo trasporto di zingare con bambini, poi via

via arrivano austriache, cecoslovacche, polacche, olandesi, norvegesi. Fra di

loro alcune ebree e molte testimoni di Geova.

Nel ’41 l’organizzazione SS scopre che il lavoro rieducativo può diventare

anche produttivo. Si stabilisce un

rapporto economico-commerciale fra l’industria tedesca e l’amministrazione SS

dei campi. Le deportate di Ravensbrück

vengono affittate ad industrie e fattorie. L’industriale SS Opitz impone da

subito 12 ore di lavoro ininterrotto al giorno, il turno di notte e ottiene

l’aumento costante della produzione con il terrore.

Le più deboli e le più anziane divengono materiale non utilizzabile. Si

iniziano le selezioni, i “trasporti

neri”, così verranno chiamati i

trasporti destinati al gas. I Lager diventano campi di sterminio per mezzo del

lavoro.

All’inizio del ’43 arrivano numerosi trasporti soprattutto dalla Russia.

Arriva anche, il 30 giugno del ’44, il primo trasporto di italiane, 14 in

tutto.

Ravensbrück è circondata da un muro altissimo, su cui corrono i fili dell’alta

tensione, agli angoli ci sono torrette di guardia con le mitragliatrici

puntate. All’interno una città soffocata

e compressa, senza un filo d’erba, senza un

albero, con i servizi essenziali: cucina, ospedale da campo, prigione e

crematorio, con due grandi aree industriali periferiche e abitazioni costruite

a misura del sistema che ha bisogno di ammassare il maggior numero di schiave

nel minor spazio possibile per

comprimere i costi e aumentare i

profitti. Una città dormitorio che,

nella sua feroce funzionalità della produzione, ricorda le nostre città

industriali.

Il cerimoniale dell’arrivo al campo è

sempre lo stesso: inizia con una sosta d’attesa, che serve per aumentare la

tensione, che dura fino al mattino successivo. Al mattino le deportate devono

spogliarsi nude, lasciare tutti gli effetti personali, sono rapate, frugate, a

volte perquisite nelle parti più intime, avviate alle docce e poi spinte

fuori, ad asciugarsi sotto il sole o la neve. Prima la divisa era a strisce

grigie e blu, ma nel ’44 è ormai un lusso concesso alle vecchie del campo. Le

prigioniere vengono rivestite con stracci, con una grossa croce dipinta

davanti e di dietro. Questi stracci sono la divisa d’obbligo delle deportate

in quarantena,

condannano le ultime arrivate a una

condizione di sottoproletariato. Per l’abbigliamento non si fa questione di

numero o di taglie. Le scarpe possono avere tacchi diversi, essere due destre

o due sinistre, purchè siano due. Pettine, spazzolino, fazzoletti, pannolini,

forcine, ago, ecc. sono sottratti come inutili. La mancanza di tutto occupa

nei primi giorni tutte le energie delle nuove arrivate, la ricerca impegna

tutto il tempo e non lascia riflettere sulla realtà concentrazionaria, quando

ci sarebbero ancora le energie per pensare.

Il mio trasposto è assegnato

al blocco 24. I block sono costruzioni di legno incatramato, divisi in due

Stube, in ognuna delle quali ci sono un refettorio, un dormitorio, tre

lavabi e tre latrine. La blockowa e la stubowa sono le responsabili

rispettivamente del block e della Stuba, entrambe sono deportate. Il

refettorio è così affollato che le deportate si accalcano anche sotto e

sopra i tavoli, pigiate in piedi, senza poter fare un gesto e un movimento.

Le gamelle non sono sufficienti per tutte, occorre aspettare che il primo

turno finisca per afferrarne una al volo e mettersi in coda con la gamella

sporca. La sbobba è una brodaglia insipida e dolciastra, molto liquida, che

dobbiamo mangiare senza cucchiaio. Il leccare la minestra come i cani

avvilisce,

fa sentire bestie

molto più di altre cose. La logica del

sistema vuole proprio questo: ridurre le deportate alla condizione di bestie

da lavoro docili e ubbidienti. Imparo a leccare la minestra nella gamella

sporca, usata prima da una sconosciuta. Lecco la zuppa immonda fin dal primo

giorno.

Il dormitorio è completamente occupato da letti a castello a tre piani, lo

spazio tra i piani è così poco che da sedute le prigioniere battono la testa

contro le assi. Ogni letto, non più largo di 70, 80 cm, è destinato a due o

anche tre deportate per posto. Ricordano all’aspetto i ripiani per i bachi

da seta: li ricordano anche nel brusio ininterrotto di larve umane che da

essi si leva, li ricordano soprattutto nella puzza insopportabile che emana

da centinaia di corpi mal lavati. Nonostante l’ambiente mi addormento di

colpo, dopo quattro giorni di vagone bestiame e una notte passata nel locale

delle docce.

Per la città concentrazionaria quarantena vuol dire soprattutto allenamento

alle situazioni impossibili. Fin dal primo giorno le deportate si adeguano,

non tanto per paura, quanto perché il pianeta su cui sono catapultate non gli

permette, almeno all’inizio, di riflettere, di pensare, di analizzare

lucidamente la situazione, sono soggiogate dall’atmosfera assurda e grottesca

del blocco.

La giornata nel blocco inizia alle 3,30 con il fischio della sirena. In

mezz’ora bisogna scendere dal letto, infilarsi il vestito, rifare il letto

alla perfezione secondo il regolamento, andare a lavarsi, fare la coda alla

latrina e schierarsi, dieci per dieci, sulla Strasse davanti al blocco. Nei

primi giorni è impossibile compiere tutte le operazioni; si va all’appello

senza lavarsi e si rimanda. Rinunciare a lavarsi quotidianamente è il primo

gradino della disumanizzazione, ma poche se ne rendono conto.

L’appello del mattino è una delle tante torture non torture del campo.

Costringe a rimanere in piedi in ranghi di dieci per ore e ore. L’appello si

svolge in posizione di attenti, sotto la pioggia, la neve o il vento.

All’appello è proibito muoversi, parlare con le compagne, accoccolarsi quando

le gambe non reggono più , battere i piedi per riscaldarsi, avere il petto

ricoperto di un pezzo di carta rubata per difendersi dal freddo. Dopo la prima

mezz’ora diventa una tortura. Il cervello si svuota, le gambe si gonfiano, i

piedi fanno male, dolori atroci corrono per tutti i muscoli. L’appello a

Ravensbrück, dove si addestra psicologicamente la manodopera destinata a

lavorare, produrre e rendere nell’industria tedesca, è molto più lungo che non

quello dei sottocampi di lavoro dell’industria stessa.

Occorre un certo

periodo di addestramento per distruggere

nelle persone ogni volontà di resistenza e opposizione e per ridurle in

schiavi docili, disponibili per

qualsiasi tipo di lavoro: l’appello è uno dei mezzi per raggiungere lo scopo.

Quando la quarantena vera e

propria è finita si può partire per un trasporto, se vi è richiesta urgente di

manodopera, oppure la quarantena può prolungarsi, in attesa di destinazione.

Le deportate in questo caso sono trasferite in nuovi blocchi e diventano

Verfugbar, disponibili. Durante la quarantena vengono tenute divise dalla

popolazione stabile del campo e vengono impiegate solo nelle corvèe di lavoro

della vita quotidiana normale, oppure avviate a lavori inutili, come quello

della sabbia. Il lavoro consiste nel prendere una palata di sabbia nel

mucchietto di sinistra e buttarlo in quello di destra dove la compagna di

fianco esegue la stessa operazione. La sabbia viaggia in tondo e torna al

punto di partenza. La deportata che non sa reggere il ritmo viene picchiata

con le mani o con il frustino. Anche questo lavoro senza senso ha uno scopo:

la vita inattiva delle deportate in attesa di destinazione è temuta dalle SS,

perché

può trasformarsi in

un’organizzazione di resistenza alla

disumanizzazione

e in una

scuola di educazione politica.

Fin dal primo giorno è possibile resistere

alle

violenze, se si è informate della vita del

campo e dei motivi per cui il sistema adotta quei metodi, se si prendono

contatti con le più anziane. Noi italiane siamo poche e disperse, e isolate da

tutte le altre, impariamo a nostre spese cosa vuol dire essere cittadine di

uno stato fascista. Non possiamo contare sull’aiuto e la solidarietà di

nessuno e ci mancano così gli strumenti per resistere. Quando incomincio a

parlare francese mi rendo conto come sia diversa la situazione di chi

arrivando trova ad attenderle compagne della stessa nazionalità e fede

politica. Oltre ad aiuti materiali, ricevono informazioni e consigli per

affrontare la vita nel campo e non cadere nel pericolo maggiore, quello di

accettare passivamente il mondo del disumano, lasciarsi andare, rinunciare

anche alla lotta per la sopravvivenza. Ho visto le francesi organizzare

lezioni di storia, geografia, letteratura, animazioni di gruppo con canti,

recitazione, dizione di poesie, tutto in barba agli ordini e in barba alla

stubowa.

L’allenamento alla resistenza si esprime

anche attraverso la

solidarietà

tra compagne dello stesso trasporto. Le

donne più anziane sono assistite, aiutate all’appello, spinte a resistere. Le

più deboli moralmente sono spinte ad assumere comportamenti dignitosi, a non

parlare di fame e di pidocchi, a non rimpiangere il passato.

Il sistema non ha previsto tutto questo né è in grado di soffocarlo. Il

sistema ha un modo solo per spezzare la volontà di resistenza delle deportate:

piegarle con appelli che a volte durano un giorno intero, ammazzarle di

lavoro, distruggerle fisicamente. Questa credo sia la ragione dei lavori

inutili. È preferibile perdere qualche futura unità lavorativa, sempre

facilmente rimpiazzabile, piuttosto che correre il rischio di trovarsi di

fronte delle persone irriducibilmente nemiche e pericolose all’interno del

mondo del lavoro.

Ravensbrück al nostro arrivo è popolato da

prigioniere provenienti da ventitre paesi d’Europa. Il comandante del campo, i

suoi collaboratori, i gregari appartengono alle SS, e anche le sorveglianti

donne sono SS. Al vertice della gerarchia SS che domina il campo c’è un

Lagerkommandant. A capo dell’ufficio del lavoro c’è Pflaum, che ha una

posizione particolare: rappresenta e cura gli interessi economici

dell’Organizzazione commerciale SS, mentre il Lagerkommandant rappresenta gli

interessi politici, l’aspetto ufficiale e poliziesco. Le posizioni dei due

comandanti a volte sono antitetiche, in quanto gli interessi del poliziotto

non sempre coincidono con quelli dell’imprenditore.

Le

donne SS

non hanno posizioni di responsabilità,

svolgono un servizio paragonabile a quello dei secondini. Sono disprezzate da

tutti, sono pagate male e hanno un ritmo di lavoro molto duro. Tuttavia si

compiacciono dei loro stivali, del loro frustino, della divisa che le fa

sentire qualcuno.

Imitano gli uomini,

cercando di superarli in violenza e

ferocia.

L’organizzazione interna e

l’amministrazione della città è invece nelle mani delle prigioniere. Questa

delega del potere è dettata da due motivi: la necessità di risparmiare forze

militari necessarie sul fronte; la possibilità di addebitare alle prigioniere

tutte le violenze che si consumano nel campo. Alla direzione del Lager c’è una

capocampo prigioniera, la Lageralteste, alle sue dipendenze le impiegate, le

blockowe e le stubowe, le kapo, responsabili dei Kommando di lavoro e le

Lagerpolizei, il servizio d’ordine. Queste donne, le “borghesi”, godono di

privilegi non indifferenti. All’inizio vengono reclutate tra le prigioniere

colpevoli di reati comuni (i triangoli verdi, le politiche hanno il triangolo

rosso), sono sempre tedesche. Quando la città cresce vengono assunte in questi

posti anche delle deportate politiche, prima tedesche e poi anche di altre

nazionalità che conoscono la lingua. Oltre alle funzionarie vere e proprie vi

sono altre deportate che occupano posti di lavoro ambiti, come le addette alle

docce, quelle che lavorano nei magazzini, nelle cucine, nei servizi stabili

del campo e le artigiane. Il resto della popolazione è costituito da una massa

fluttuante di proletariato e sottoproletariato. Il proletariato lavora nelle

aziende agricole, nelle fabbriche , nei laboratori, nei

magazzini.

La classe operaia rappresenta la classe

produttiva. Il lavoro estenuante in fabbrica, la mancanza di riposo e di

sonno, l’alimentazione insufficiente e il freddo distruggono facilmente le

energie delle operaie-schiave, ma questo non costituisce un problema, perché

la forza lavoro è rinnovabile all’infinito. Non conviene creare migliori

condizioni di vita per le operaie, perché ogni miglioramento incide sui

profitti. Quando le operaie non possono più produrre si selezionano e si

inviano in trasporti neri alla camera a gas: così si eliminano le bocche

inutili e si creano posti per le forze fresche, che continuano ad arrivare al

campo.

Con l’inizio del ’44 le SS iniziano

deportazioni più massicce. Mentre il numero delle deportate aumenta in modo

vertiginoso, i posti di lavoro rimangono pressoché uguali e le richieste di

manodopera ristagnano. Ravensbrück si trova così con migliaia di schiave in

eccedenza. Si crea così un sottoproletariato, una classe miserabile, sporca,

pidocchiosa, coperta di stracci, destinata a diventare in brevissimo tempo

materiale da distruggere,

da eliminare.

Fanno parte a sé i neonati e i bambini. I primi nascono qui da donne che

arrivano incinte, gli altri giungono con le madri. C’è una sala parto. Dal

’42, quando lo scopo del campo diventa il rendimento, le donne incinte sono

obbligate ad abortire perché la gravidanza non disturbi la produzione.

L’aborto è praticato fino all’ottavo mese e il feto viene bruciato in una

stufa. Dal ’43 le gestanti possono continuare la gravidanza e partorire, ma i

neonati vengono subito strangolati o annegati in un secchio davanti alla

madre. Poi cambiano ancora le disposizioni: i neonati possono vivere, ma

niente è predisposto per permetterne la sopravvivenza. Se la madre sopravvive

alle infezioni, deve arrangiarsi da sola. La morte di questi bambini, che

sopraggiunge sempre dopo alcuni giorni, è ancora più triste delle piccole

vittime strangolate o affogate.

Nella nostra società gli anziani e gli inabili si emarginano, a i Ravensbrück

invece si ammazzano. Si usano i trasporti neri.

Nell’estate del ’44 l’avanzata dell’armata sovietica in territorio polacco

costringe i nazisti a trasferire i deportati dei campi dell’est verso i campi

dell’ovest. Arrivano tra il 2 e il 30 agosto quattordicimila polacche da

Auschwitz e subito dopo alcune migliaia di donne evacuate da Varsavia. Vengono

cacciate come bestie sotto un’enorme tenda militare, perché nei blocchi non

c’è più spazio. La tenda inghiotte una marea di donne sfinite dal viaggio,

sporche, pidocchiose, assetate e affamate. Scoppiano le epidemie e la

dissenteria miete più vittime della camera a gas; il forno crematorio viene

potenziato, con una terza bocca. La tenda- strumento di sterminio per morte

naturale- funziona per tutto l’autunno. Per mesi ho visto le deportate sparire

sotto quella immensa cupola. Nessuno è in grado di dire quante vittime abbia

ingoiato la tenda. Tuttavia essa non risolve ancora il problema, non è un

mezzo razionale di eliminazione di tutte le inabili e le malate. Svolge la sua

funzione senza regolarità e troppo lentamente. Si pensa di applicare

l’esperimento della tenda su scala più vasta, viene vuotato un campo di

rieducazione a due chilometri da Ravensbrück e il luogo diventa un campo

parcheggio in attesa della morte per le deportate anziane, malate, inabili al

lavoro. Le deportate vengono alloggiate mille per baracca, senza servizi

igienici, sono subito messe a mezza razione di viveri e obbligate ogni giorno

ad appelli di cinque, sei ore, con 20° sotto zero. Sono private di calze,

maglie, sciarpe, maglie, pezze per i piedi. A mano a mano che muoiono vengono

sostituite da altre. A febbraio viene costruita una camera a gas, per

accelerare i tempi. A febbraio nel campo ci sono 46.000 deportate e ai primi

di aprile ve ne sono 11.000.

Il 26 aprile il primo gruppo di deportate inizia l’evacuazione tra le strade

della Germania sconvolta e distrutta. Molte marceranno per più di 200

chilometri prima di essere liberate. Il 30 aprile le truppe sovietiche

liberano il campo dove sono rimaste solo le malate gravi.

Il Lager ha bisogno, per funzionare, di alcuni servizi essenziali. La cucina è

unica per tutto il Lager. Il lavoro in cucina è trai più ambiti, ma per

arrivarci bisogna godere di alcune protezioni.

Il Ravier è l’ospedale del campo. Vi si può essere ricoverate solo quando si

ha la febbre superiore a 39,5° o quando esiste un sospetto di malattia

infettiva. Al blocco 10 sono ricoverate le tubercolose e quelle considerate

pazze; al blocco 9 quelle affette da ferite purulente, da piaghe incurabili,

da foruncolosi, lo chiamano il blocco del pus; al Revier 2 le affette da

malattie infettive, vi sono ammassate, insieme, le malate di tifo, di

scarlattina, di colera, di difterite, nessuna precauzione igienica è osservata

per evitare il contagio: i gabinetti sono in comune, il termometro, le gamelle

e i bicchieri sono comuni. Il Revier dipende direttamente da un medico capo SS

e da alcuni suoi collaboratori specializzati in settori particolari:

sterilizzazione, aborti, selezioni, esperimenti chirurgici. La sala operatoria

all’inizio è usata per

far

abortire

le tedesche che hanno concepito con uomini

di razza inferiore. Successivamente serve per far abortire tutte le

prigioniere che arrivano incinte per poterle sfruttare immediatamente in

fabbrica. Serve anche per sterilizzare donne e bambine zingare, per impedire

la riproduzione di quel gruppo etnico. E soprattutto vi si compiono

esperimenti chirurgici su cavie umane. La storia di uno di questi esperimenti

è nota: durante il ’42 una settantina di donne polacche, tutte giovani e in

perfetta salute, sono trasferite al Revier e sottoposte ad interventi agli

arti inferiori. Dalle loro gambe sono prelevate porzioni di muscolo, ossa,

nervi e nelle ferite sono iniettate colture di bacilli diversi. Le operate

restano lì per mesi, fra sofferenze atroci, e sono sottoposte a cure con

medicinali diversi, spesso inutili, a volte mortali, oggetto di interesse

"scientifico” da parte dei loro torturatori. Quando l’interesse finisce le

poche sopravvissute, con le ferite ancora aperte e purulente, sono dimesse e

sistemate al blocco 32.

Nel campo si muore anche di “morte naturale” con una facilità estrema. La

fame, le carenze alimentari, il freddo, la mancanza di sonno, i parassiti, la

promiscuità, il lavoro forzato producono malattie, malattie che non producono

febbre alta e quindi non danno diritto di essere curate al Revier. Sono stata

ricoverata al Revier due volte. Una volta un mese per un paratifo. Sono

vissuta in mezzo a compagne malate di tifo, varicella, risipola, colera. Non

ho ricevuto cure di nessun tipo. Ho visto morire attorno a me quasi tutte le

mie compagne. Ogni mattina prima dell’ora dell’appello portavano via i

cadaveri e ogni giorno i letti vuoti si riempivano di nuove malate. Le

dottoresse e le infermiere erano prigioniere, ci trattavano bene, anche con

dolcezza. È al Revier che sento parlare per la prima volta dei trasporti neri,

ma non credo ancora all’esistenza della camera a gas, o almeno non voglio

crederci.

Vicino all’ingresso principale ci sono gli uffici amministrativi, l’anagrafe,

l’ufficio del lavoro e l’ufficio politico, dove lavorano deportate che

conoscono il tedesco. Essendo a contatto con i trasporti in arrivo, possono

ricevere notizie sull’andamento della guerra, su quello che avviene oltre il

campo, spesso hanno la possibilità di leggere giornali. È attraverso questo

canale che le deportate ricevono le notizie che corrono di blocco in blocco,

di Kommando in Kommando. Le notizie dall’esterno servono a mantenere viva la

speranza, a stabilire contatti tra le deportate. Alcune impiegate approfittano

della loro posizione per aiutare le compagne, avvisano quando ci sono le

selezioni nei blocchi o sul lavoro, alterano i registri sostituendo il numero

di una morta con quello di una viva per salvare deportate destinate ai

trasporti neri o alla fucilazione. Restano comunque una classe privilegiata

che non si mescola con il proletariato e il sotto proletariato e difficilmente

subiscono il processo di disumanizzazione; loro, non dovendo lottare per

sopravvivere, possono pensare, riflettere, continuare a resistere, rimanere

persone. Non ho mai conosciuto deportate degli uffici. Le ho viste soltanto e

le ho invidiate.

Nella città concentrazionaria non è

previsto il cimitero.

C’è un forno crematorio. È in muratura, all’inizio ha due bocche, ma nel ’44 è

potenziato con una terza bocca. Il camino, a partire dall’estate del ’44, fuma

giorno e notte; sulla cima brilla una fiamma verdastra e il vento porta fino

al campo l’odore della carne bruciata e scorie e cenere che cadono addosso.

Anche il Bunker, la prigione del campo, è una costruzione in muratura, di due

piani, con tante celle piccolissime, alcune senza finestra. Nel Bunker vengono

rinchiuse le sabotatrici, le grandi resistenti, le condannate a morte, quelle

che hanno tentato di evadere. Nel Bunker avvengono gli interrogatori, le

torture, le punizioni corporali. Accanto al Bunker vi è il corridoio delle

fucilazioni.

Lo Strafblock invece ha una funzione di rieducazione delle ribelli con metodi

e tecniche esemplari. Vi finiscono le prigioniere che hanno compiuto atti di

indisciplina, che hanno rubato, che si sono ribellate. Basta un niente per

esservi trasferite. Vi regna una disciplina assurda, assicurata da Aufsherin

sadiche e violente e da cani affamati e inferociti; le condizioni di vita sono

impossibili per la sporcizia e i parassiti; le ospiti devono svolgere i lavori

più assurdi e odiosi, come la “colonna di merda”: pestare gli escrementi con i

piedi nudi o impastarli a mano con la cenere del crematorio per ricavarne un

ottimo fertlizzante.

Il servizio di nettezza urbana funziona con un Kommando di spazzine armate di

scopa e carretti. All’esterno dei blocchi ci sono i bidoni della spazzatura,

ma nei blocchi del sottoproletariato sono sempre vuoti: noi non abbiamo niente

da buttare, non possediamo niente.

Tutti gli altri servizi che si trovano di solito in una città qui non possono

trovare spazio. È una città organizzata

in funzione della produzione e non può lasciare spazio per quello che non è

trasformabile in lavoro produttivo.

Arbeit,

lavoro, è una delle prime parole della lingua tedesca che le deportate sono

costrette ad imparare. Il lavoro inizia con la sirena del campo che dà la

sveglia, molte ore prima del levare del sole, e continua per tutto il giorno.

Quando finisce l’appello, tutte le deportate non in quarantena devono recarsi

sulla Piazza del Lavoro. A mano a mano che i Kommando che lavorano all’esterno

sono al completo, si avviano a passo di marcia nella botte verso il loro

cantiere, la loro fabbrica, il loro posto di lavoro, sorvegliate da cani che

ringhiano, dalle Aufsherin che urlano, da soldati SS che sfogano la loro

rabbia. Il Kommando più numeroso lavora alla Siemens. L’orario di lavoro è

uguale per tutte: dalle 6 del mattino alle 6 di sera, con una pausa brevissima

per la zuppa di mezzogiorno, che si consuma in piedi e all’aperto. Molte

deportate che arrivano a Ravensbrück sono inviate dopo la quarantena in

“trasporto”, cioè vendute alle industrie tedesche che ne fanno richiesta.

Alcuni di questi Kommando offrono alle detenute condizioni di vita migliori;

ma vi sono anche Kommandi infami: per esempio nelle officine sotterranee

costruite in una miniera di sale, o nello scavo di macerie nelle città

bombardate.

L’industria tedesca si serve a piene mani di schiave del serbatoio di

Ravensbrück. I padroni delle fabbriche vengono spesso di persona a scegliersi

le schiave. Quando poi la fatica, il freddo e al fame rallentano il

rendimento, le rimandano al campo, a “riposarsi”.

Io, dopo vari lavori di corvée in campo, ho fatto parte del Kommando

Planierung, addetto a spianare le dune per il sottocampo Siemens. Per

settimane ho spalato sabbia, ho spinto vagoncini sulle rotaie, ho posato

traversine e spostato rotaie.

Poi sono adocchiata dalla Kapo che comanda la Kolonne delle scaricatrici dei

battelli. Usiamo per il lavoro delle specie di cassette munite di quattro

stanghe. Alcune deportate riempiono le cassette, altre trasportano i carichi

dal lago al campo. Spesso piove, si scivola, e quando si versa il contenuto,

dopo le frustate regolamentari per “sabotaggio” bisogna raccoglierlo con le

mani fino all’ultimo pezzo. In tutte queste manovre a volte si riesce a

strappare con i denti qualche foglia di cavolo o a dare un morso a una carota

piena di terra. La fame è più forte della paura della diarrea, del mal di

stomaco, del tifo. Nella cattiva stagione si lavora con l’acqua alle caviglie

e l’acqua è sempre più fredda. Durante il giorno il vestito s’inzuppa e rimane

bagnato anche la notte perché non posso spogliarmi. Vivo nel blocco 23,

strapieno di prigioniere in quarantena, provenienti da Auschwitz, sono

miserabili più di noi.. al blocco 23 il letto è un’illusione, si cerca solo di

conquistare uno spazio per stendersi a dormire. La lotta per un posto scatena

scene di violenza bestiale. In questa situazione non è possibile spogliarsi.

Dormo per settimane con il vestito bagnato addosso. È il periodo in cui non mi

lavo più. A stento faccio la coda alla latrina. Mi trovo addosso i primi

pidocchi. Imparo a non pensare più per non sprecare energie, smetto di sperare

nella liberazione e di sognare la notte. Cado sempre più in basso, ho fame, ho

freddo. Odio e invidio tutte quelle che hanno qualcosa più di me….E

tuttavia non so rassegnarmi a morire.

L’istinto di sopravvivenza mi dice che se voglio salvarmi devo uscire dal

blocco 23 e trovarmi un lavoro al coperto. La Siemens diventa la mia

ossessione, il mio pensiero dominante: diventa l’ultima ancora di salvezza. Mi

vesto con un vestito a righe rimasto in un armadio, gli scucio il numero

vecchio, lo sostituisco con il mio, e me lo infilo sugli stracci. Ondina fa

altrettanto. Il vestito a righe è importante, permette di andare a lavorare in

Kommando stabili, è un segno di distinzione perché non denuncia a prima vista

la condizione di sottoproletaria. Io e Ondina ci infiliamo nelle Kolonne e

andiamo alla Siemens…ma il nostro colpo di testa non è riuscito, il piano è

fallito, ci riconducono al blocco. Ma dopo pochi giorni chiamano i nostri

numeri e raggiungiamo le Kolonne Siemens.

Entriamo, questa volta ufficialmente, in fabbrica. È la prima fabbrica che

vedo e mi dà un senso di angoscia, con tutte le donne vestite a righe chine

sul lavoro, l’Aufseherin che passeggia nel corridoi centrale con il frustino

in mano, il passo cadenzato, lo sguardo truce, alla ricerca delle più lente,

le sabotatrici. Passo la prima giornata a saldarmi le mani, a pasticciare con

lo stagno, a tentare di attaccare i fili con la bobina, ma concludo ben poco.

Nonostante l’insuccesso mi assumono perché la mia compagna di destra, una

danese che non ho mai visto prima, salda anche per me, e la sera la mia

cassetta è piena di bobine. Nei giorni successivi imparo il mestiere.

Il lavoro in sé non sarebbe pesante, sono le condizioni in cui lavoriamo che

lo rendono tale, sono le ore di lavoro, i ritmi, la denutrizione. Le

Aufseherin sono responsabili della disciplina. La direzione e l’organizzazione

tecnica del lavoro dipendono invece dal personale civile. Il lavoro si svolge

in due turni: dodici ore per il turno di giorno e dodici ore di notte. Giorno

e notte le schiave lavorano a pieno ritmo, senza tempi morti, nemmeno per

andare alla latrina. È proibito anche parlare con le vicine, se le deportate

sono sorprese a chiacchierare vengono punite, a schiaffi quando va bene,

oppure con la privazione della zuppa di mezzogiorno o del pane della sera.

Punizioni più gravi sono riservate a quelle che non producono abbastanza e

quelle sorprese a compiere atti di sabotaggio. È considerato sabotaggio anche

la rottura di una macchina che si spezza per usura o difetto di produzione. La

deportata che lavora alla macchina è ritenuta responsabile e punita, a volte

anche con l’impiccagione. Esiste anche il sabotaggio volontario, quando la

schiava coscientemente e metodicamente rovina i pezzi e li rende inservibili.

Anche il furto di pezzi di filo, di fogli di carta, di strofinacci è

considerato sabotaggio, ma questo è il tipo di sabotaggio che fanno tutte. È

considerato sabotaggio anche qualsiasi forma di solidarietà tra compagne.

Aiutare le compagne a sopravvivere a

danno della produzione, per il sistema è sabotaggio grave.

A Siemens quasi tutte le deportate hanno lo stesso aspetto, a cui io cerco di

uniformarmi. Esiste un’unica classe sociale, la classe proletaria, tutte

lavorano in fabbrica, hanno lo stesso orario e lo stesso tipo di trattamento.

Qui finalmente ho la possibilità di incominciare a conoscere qualcuna, di

sentirmi parte di un gruppo. Ho un letto stabile, ho un pettine, una matita,

ago e filo. Le francesi all’inizio sono dure con me. Per i loro gusti sono

ancora terribilmente sporca e soprattutto non mi perdonano di essere italiana,

tuttavia mi sopportano e mi trattano correttamente. Quando capiscono che sono

stata con le formazioni partigiane si sgelano, cambiano atteggiamento, mi

interrogano, si informano, vogliono sapere. Non mi considerano più un elemento

estraneo. Monique mi spiega perché lavarsi, pettinarsi e tenersi in ordine fa

parte della Resistenza in campo.

Lavarsi, smacchiarsi il vestito, lavare mutande e camicie, stenderle ad

asciugare, anche se è proibito, vuol dire

trovare la forza di rompere, di violare gli ordini assurdi del sistema.

Allenare la memoria e il cervello è un altro mezzo per resistere alla

disumanizzazione.

Mi costringe a disegnare, a scrivere,

sollecita i miei ricordi, mi fa parlare di casa mia, della mia terra, delle

mie montagne, mi riabitua alla conversazione. Soprattutto mi insegna i

principi che regolano la vita comunitaria del campo. Imparo che nel campo si

può rubare, ma solo al sistema. Si deve lavorare il meno possibile in

fabbrica, ma non si può sfuggire alle corvée, perché sennò ricadono sulle

spalle di altre compagne. Si deve rispettare il proprio turno per la zuppa e

la latrina. Adeguarmi alla sua linea mi fa fatica all’inizio, ma poi

incomincia a farmi piacere, riacquisto il rispetto di me stessa. Giorno per

giorno miglioro, riprendo a pensare, a parlare, a discutere. La speranza del

ritorno riprende da questo momento, anche se le mie condizioni di salute

peggiorano di giorno in giorno, l’avitaminosi mi ha colpita alle gambe, ho

piaghe che non guariscono e si allargano sempre di più, ho una tosse

insistente.

Risale a questo periodo anche la mia prima formazione politica. Ascolto

discussioni su Marx e sul marxismo, su Lenin e Rosa Luxemburg. Ascolto l’altra

campana sulla guerra di Spagna. Discutiamo anche sul comportamento delle

politiche del campo. Per molti mesi parecchie di loro hanno rifiutato di

lavorare per l’industria bellica e volontariamente hanno preferito i lavori

della Verfugbar a quelli della fabbrica. Solo quando la scelta è stata tra

vita e morte hanno seguito il consiglio delle più anziane e sono venute a

lavorare alla Siemens. Io sono felice di essere arrivata al coperto e non mi

pongo problemi di coscienza. Incomincio a capire che hanno ragione, ma non

rimpiango la mia decisione: non ho la stoffa dell’eroe. E non tornerei

indietro per nessun principio e nessun ideale.

I rapporti tra deportati e civili avvengono solo durante le ore di lavoro e

rispettano la scala gerarchica. Le operaie hanno rapporti solo con il

caporeparto. Il civile esegue solo le istruzioni avute dai superiori, i civili

che lavorano in fabbrica si attengono ai regolamenti, evitano i rapporti con

le detenute e fingono di non vedere le loro condizioni. I “padroni” non

compaiono mai sul posto di lavoro, vivono lontani. Come sempre i veri

responsabili si accontentano di tirare i fili e al momento della resa dei

conti lasciano i burattini a fare da capri espiatori. Quasi nessuno di loro è

salito sul banco degli imputati, durante tutti i processi contro i criminali

nazisti le responsabilità degli industriali volutamente non sono venute fuori.

Parlare della responsabilità degli industriali voleva dire andare alle radici,

fare il processo al capitalismo, trascinare sul banco degli imputati persone

“rispettabili”, uomini in doppio petto intenti a rimettere in piedi le

fabbriche, a ricreare una Germania economicamente potente. Si è preferito far

credere che i campi di sterminio fossero esclusivamente fabbriche di morte,

costruite per portare a termine la “soluzione finale del problema ebraico”.

Si è taciuto che il campo di sterminio è

stato soprattutto un sistema di sfruttamento di tutta la forza lavoro

concentrazionaria-

antinazisti, resistenti, ebrei, zingari e

altri. Le fabbriche tedesche che si sono servite di tale manodopera sono state

altrettante camere a gas al rallentatore.

Le deportate proletarie e sottoproletarie non ha rapporti diretti con la

classe dei “signori”, con le alte gerarchie SS del campo. La maggioranza dei

“signori” vende, seleziona, sevizia, ammazza a tavolino, cioè ordina de

vendere, selezionare, seviziare, ammazzare. Così l’odio delle deportate,

invece di rivolgersi contro i veri responsabili, colpisce solo gli esecutori,

le Aufseherin, le Kapo, sono loro che picchiano, urlano, frustano, sono loro

che si attirano l’odio feroce delle detenute, come i poliziotti di tutto il

mondo. Ho avuto rarissimi rapporti con le Aufseherin, ho imparato fin dai

primi giorni a evitarle come la peste, a nascondermi al loro passaggio. Le

Aufseherin sono l’unica categoria delle SS che vive a contatto diretto con le

prigioniere e le Kapo, le blockowe e le stubowe sono le loro dirette

collaboratrici.

Le punizioni, la paura delle punizioni, sono l’ossatura del sistema. Ogni

azione, anche la più banale, è in teoria passibile di punizione, perché nel

campo tutto è proibito: i pidocchi, il vestito sporco, il pezzo di carta sul

petto, la maglia sotto il vestito, il sacchetto per gli effetti personali sono

proibiti; sono proibiti la preghiera, la riunione di gruppi, il canto, la

conversazione; è proibito accoccolarsi all’appello, sorreggersi tra compagne,

sporcare la latrina, strascicare i piedi, stendere la biancheria, passeggiare

per le strade del campo, frugare nei bidoni della spazzatura, bere ai

rubinetti. Azioni che un giorno sono lecite possono diventare illecite il

giorno dopo. Le punizioni individuali vanno dalle scudisciate e dagli schiaffi

ai 25 colpi ufficiali di bastone o di nerbo di bue. Invece la punizione

collettiva, che può colpire le deportate di tutta una Stube, blocco o kommando,

oppure anche di tutto il campo, può limitarsi a un prolungamento dell’appello,

può arrivare alla privazione di acqua e cibo per giornate intere. La paura

della punizione collettiva dovrebbe, secondo i piani, dar vita a una specie di

spionaggio collettivo. Questo però non è avvenuto così spesso come il sistema

aveva previsto. Raramente si arriva alla denuncia della responsabile. Così il

sistema non

raggiunge l’obiettivo

che si è proposto.

Le deportate non sono disposte a

divenire spie o aguzzine.

La punizione collettiva peggiore che ho subito è stato l’appello di punizione

del 1° gennaio ’45. Siamo rimaste in piedi sotto la tormenta, in un giorno

freddissimo, sorvegliate dai cani, per più di 12 ore, solo alle 6 di sera

possiamo rientrare, ma la punizione continua per altre 48 ore con la

privazione del pane e della zuppa. Il motivo della punizione è stato tra i più

banali: una deportata, nella notte, non è riuscita ad arrivare al bugliolo e

ha sporcato fuori dalla porta dello Stube.

Le SS cercano di domarci e dominarci con leggi e punizioni disumane. Noi, da

parte nostra,

abbiamo come fine ultimo la

sopravvivenza e

sappiamo che per sopravvivere

dobbiamo imparare a violare tutte le leggi del sistema.

La violazione della legge inizia con l’appello. All’appello è proibito

parlare, e invece, sottovoce, corrono le notizie su quello che succede

all’esterno e all’interno del campo. L’appello è il giornale clandestino

parlato del mattino. All’appello è proibito muoversi, ma come le Aufseherin

girano gli occhi ci freghiamo la schiena l’una con l’altra. Abbiamo il petto

coperto di carta rubata in fabbrica, abbiamo rubato gli stracci per farci

fazzoletti, copricapi, paraorecchie.

Le infermiere rubano i guanti dei medici SS e ne fanno tettarelle per i

neonati, le lavoratrici del Betrieb rubano stoffa e ritagli per vestirli. A

natale la Stube delle francesi organizza una festa.

Mara sabota i condensatori. Pina inceppa la sua macchina. Io imparo a saldare

male per produrre bobine che si rompono subito.

Ogni giorno, ogni minuto, in ogni settore del campo le deportate infrangono la

legge ed ogni giorno la legge incassa un colpo. Non ha tenuto conto

dell’infinità capacità di ripresa della persona umana.

L’8 aprile compio vent’anni. È una domenica, c’è il sole. Un’olandese mi porta

in dono un pezzo di miele. Bice mi scrive gli auguri sul mio libriccino.

Il 26 aprile usciamo, come sempre, all’appello. Alla fine dell’appello la

blockowa dà l’ordine di rimanere tutte all’aperto: usciremo dal campo e ci

consiglia di portare con noi tutto quello che abbiamo perché probabilmente non

ritorneremo più. Esco con tutto il mio niente: il pettine, il pezzo di sapone

che mi ha regalato Bianca, i libretti di appunti e di disegni e una coperta.

Questa coperta mi seguirà per tutta l’evacuazione e per tutto il viaggio di

ritorno. L’ho ancora a casa.

Quando ho superato la porta del campo e ho cominciato a camminare mi sono resa

conto che forse avevo lasciato Ravensbrück definitivamente, ma che questo non

voleva ancora dire libertà. Marciamo a colonne di duecento, trecento, senza

sapere cosa vogliono fare di noi. Siamo ancora guardate da SS, basta uscire

dalle file per essere azzannate dai cani. Camminiamo per giorni interi per

strade gremite da uomini e donne in fuga, passando in paesi deserti,

completamente abbandonati. Abbiamo camminato per circa nove giorni. Ho il

ricordo della pioggia, del freddo, della fatica, forse anche della sete, ma

più di tutto dei bombardamenti e dei mitragliamenti. Abbiamo sempre dormito

all’addiaccio. Le scarpe mi hanno fatto uscire le vesciche nei piedi, ho

dolori alla gamba insopportabili. Pina a ogni sosta passa il suo tempo a

massaggiarmi la coscia e il ginocchio.

Quando la colonna si disperde, Pina e io ci troviamo sole, vestite a righe in

mezzo a gente civile. Abbiamo fame. A poche passi due uomini stanno addentando

voracemente pezzi di carne. L’odore della carne ci fa impazzire, ci dà

allucinazioni. Ci avviciniamo: parlano piemontese. È la fine della fame e

della solitudine. Mangiamo con loro, dividono con noi i loro vestiti.

Camminiamo per giorni e giorni mangiando patate.

…….

Bianca Paganini Mori

Con il nostro trasporto eravamo arrivate nel campo al numero 77500. Io ebbi il

numero 77399.

Ogni tanto chiamavano: “Bisogna andare a passare la visita”. Nude! Per farci

esaminare magari le mani e gli occhi. A casa ci avevano insegnato che neanche

ai fratelli ci si poteva presentare in sottana, e lì invece nude, di fronte a

tutti. Nude al freddo, sotto il nevischio, quegli uomini che ci guardavano,

non come donne, ma come lavoratrici.

Si lavorava sei giorni alla settimana per dodici ore, la domenica c’erano i

lavori extra, questi lavori erano spesso inutili, servivano per tenerci

occupate, forse per debilitarci di più. A loro non interessava che le

lavoratrici fossero sane ed efficienti, in Germania c’erano milioni di

deportati in eccedenza, noi eravamo

manodopera che poteva essere facilmente sostituita,

che si poteva perciò trattare male, quando non servivamo più potevano

eliminarci e si procuravano altri schiavi.

Nasce sempre la solidarietà tra coloro che

soffrono, fra coloro che sono costretti

a vivere in un inferno. A volte gli oppressi si scatenano contro gli altri

oppressi, ma lì non vidi mai fatti del genere. Era una solidarietà fatta di

poco, magari di un gesto, una parola, un cucchiaio di minestra.. era

soprattutto una solidarietà di

sentimenti. Solidarietà era anche

parlare alla vicina di lavoro e interessarsi a lei, era aiutare la compagna

che non riusciva a eseguire bene un legamento, era, infine, non fare la spia.

La paura della selezione era in noi tutte. Essere selezionate significava

finire nei trasporti neri e noi, se è vero che non pensavamo all’avvenire,

però in fondo non volevamo nemmeno morire, e cercavamo di tutto per non

morire.

Era proprio come se la mia mente, per la fame forse, non potesse più

ricordare. Ero come una bestia. Soffrivo

terribilmente, ma il passato non esisteva

più. Il presente era la sofferenza stessa. Il futuro non c’era: non saremmo

più andate via dal campo. Ogni giorno

vedevamo morire centinaia di persone, ogni giorno il forno crematorio bruciava

tanto che la cenere si posava dappertutto. E l’odore, l’odore dei morti

bruciati.

Ancora oggi io devo ricevere i danni di guerra. E l’Italia è l’unica nazione

che non ha dato una pensione agli ex deportati.

Io dicevo un giorno a una classe che la donna fu la linfa della Resistenza,

senza la donna la resistenza non ci sarebbe potuta essere. Gli uomini si sono

dimenticati che alle loro spalle c’era tutto un mondo di donne che lavorarono

accanto a loro e per loro e che pagarono allo stesso modo.

A Ravensbrück fra noi donne sapemmo trovare l’unione e anche la capacità di

resistere e di opporci. Ci fu chi venne fucilata perché si era opposta in

maniera aperta e chi faceva resistenza passiva: non lavorare o lavorare male o

lentamente. Riuscimmo anche a non

dimenticare di essere donne, e ci sforzavamo di tenerci pulite il più

possibile.

Però devo dire anche questo: trovai nelle donne che ci comandavano una

cattiveria spinta all’eccesso, forse maggiore di quella degli uomini. Quelle

donne, poste in una condizione e in ruoli maschili vollero essere, anche nel

male, uguali agli uomini, in realtà furono peggiori di loro.

Livia Borsi Rossi

Mio padre lavorava nella compagnia lavoratori del porto: scaricava carbone.

Hanno cominciato le prime organizzazioni degli scaricatori. Facevano le

riunioni per organizzarsi e per metter su le cooperative. Lavoravano 12 ore al

giorno in fondo alle stive e quando tornavano a casa la sera non trovavano più

nemmeno i loro bambini, che dormivano già. Ma si sono organizzati e hanno

fatto degli scioperi. Uno sciopero è durato, mi pare 60 giorni. Era il 1902:

io ero in fasce. Mio padre era un socialista, ma un socialista un po’…un

socialista vigoroso, ecco. Ci ha insegnato tante cose della lotta, che ne ha

fatta tanta, pover’uomo! io lo stavo ad ascoltare e sentivo di essere nata

proprio per la lotta: te lo conficcano nella testa e non puoi cambiare.

Nel ’25 mi sono sposata, anche mio marito era socialista e faceva lo

scaricatore di porto. Io ho smesso di lavorare perché lui non voleva. Nel ’28

ho avuto un maschio, il mio Ernesto,, nel ’30 la mia Adele, che è morta nel

’45, e poi nel ’32 l’altra bambina, Gemma.

Nel ’41 mi hanno fatto un processo e dovevano mandarmi al confine, ma poi mi

hanno assolta. Sono anche venuti in casa, i fascisti, ma non hanno mai trovato

niente.. e parlavo, parlavo sempre, contro il Fascio.

Avevo cominciato a portare munizioni. Da casa mia, passando sotto il naso ai

tedeschi, portavo queste munizioni a casa di uno e andavano a finire in mano

ai partigiani di città, ai gappisti.

Una sera picchiano alla porta di casa e mi cercano. Erano repubblichini. Hanno

preso me e mio marito. La Delina si è messa a gridare: “Non portate via la mia

mamma e il mio papà!”

La partenza è stata ai primi di ottobre. Eravamo centotrenta italiane. C’era

anche una donna vecchia, poverina. Portava, me la ricordo, una di quelle

sottane antiche tutte arricciate. Aveva dato da mangiare a dei partigiani e i

fascisti l’avevano arrestata. E siamo

partite. Ci hanno messe nei carri bestiame.

Siamo arrivate a Ravensbrück di giorno e ci hanno lasciate tutto il giorno

fuori. Poi ci hanno portate a dormire nella doccia e la mattina ci hanno

visitato, nude! Ci hanno fatto anche la visita interna e ci hanno messo nella

vagina della roba che bruciava dentro. Ci hanno guardato la bocca, i denti.

Tutte ci si aiutava l’una con l’altra, è adesso

che non ci aiutiamo più, che siamo venute cattive, ma nel dolore si sente

l’affetto e ci si aiuta.

Il campo dove mi hanno trasferita era a due chilometri dalla fabbrica dove ci

hanno mandato a lavorare. La fabbrica era enorme, in muratura. In quella

fabbrica facevano aeroplani. Lavoravamo 12 ore al giorno, ma c’erano anche i

turni di notte. La disciplina era dura. Fra noi non potevamo parlare, le

ausierke che ci sorvegliavano erano tanto cattive e ci voleva poco a prendere

un calcio nel sedere, io ne ho presi tanti!

A noialtre ritornare a Ravensbrück faceva paura: se non si lavorava ci

rimandavano lì.

Io avevo paura per la Delina, che era grande. Io non le avevo insegnato tante

cose, perché avevo paura a spiegarle le brutture della vita: non avevo mai

detto niente ai miei bambini dei pericoli cui andavano incontro, e per quello

avevo paura. Così dicevo a Sant’Antonio che li tenesse distanti dalle cattive

tentazioni. E pregavo santo Spedito: “Fate che finisca presto la guerra e che

ritorniamo tutti a casa”. Adesso non prego più, non posso più pregare la

Madonna, perché se a una ha fatto la grazia, come dicono, e a un’altra non

l’ha fatta, vuol dire che fa quello che vuole anche lei. In chiesa non ci vado

e non credo a quello che dicono i preti, perché sono falsi come Giuda. La mia

fede ce l’ho, ma me la faccio io, con la mia coscienza.

Non avevamo più le mestruazioni, nessuna le aveva più. Se capitava che

qualcuna vedeva un gocciolino di sangue, si metteva a ballare.

Le polacche in principio non ci potevano vedere noi italiane, perché dicevano

che eravamo fasciste. Poi abbiamo cominciato a far capire che eravamo delle

antifasciste e le polacche alla fine ci volevano bene. Io ho tante lettere

delle compagne di Varsavia che mi hanno scritto.

Mi hanno messa a pulire i cessi, a pelare le patate in cucina. E io rubavo.

Delle volte c’erano anche delle carote e io le rubavo e ne davo anche alle mie

compagne. Ultimamente da mangiare non ce n’era più, né patate né carote né

niente. Allora le polacche andavano a raccogliere le ortiche nei campi e

facevano un brodo di ortiche e rape rosse. Ma poi si correva al cesso, a me

cominciava a venire la diarrea, l’enterite.

Poi è venuta l’evacuazione, ci

hanno fatto marciare venti giorni. E se ci fermavamo caricavano subito il

mitra per sparare. Camminavamo tutto il giorno. Ci toccava anche spingere i

carretti.

…..Siamo arrivati a Genova. Avevo i pantaloni a righe dell’ospedale, la zebra,

un ciuffetto di capelli legati con lo spago, ciabatte di pezza tutta rotta, un

fagottino, e facevo pietà……Le donne mi dicono. “Livia, fatti coraggio, è la

Delina che è morta”. Io non ho visto più niente. Piangevo che credevo di

impazzire, di morire. Mia figlia Gemma, la più piccola, l’ho trovata che era

così grande. L’avevo lasciata piccola. Poi è venuto mio figlio e mi ha

abbracciato. Delina è morta da una pallottola fascista, in un grosso

combattimento mentre portava la roba ai partigiani.

Mio marito è morto in Germania, è stato a Flossenburg e a Hersbrück. So che

m’hanno detto che gli è venuto il tifo petecchiale, che è finito nel forno

crematorio.

Mi sono messa a lavorare alla San Giorgio: pulivo i cessi, pulivo gli uffici.

Non avevo forza., era poco che ero ritornata di là, sarò stata venti chili

quando sono tornata. Eppure avevo bisogno di lavorare. Questa è stata la

ricompensa che ho avuto; dopo aver aiutato la guerra di liberazione, questa è

stata la ricompensa. La ricompensa che hanno dato ai deportati.

E quando sono tornata, se raccontavo cos’era il

campo, mi guardavano come per dire: “Questa qui è scema, questa qui inventa”.

Questa è tutta la mia vita.

Lina e Nella Bronconi

Nella- io avevo 18 anni quando mi hanno arrestata, quindi una grande

preparazione politica non l’avevo. In famiglia eravamo tre figlie. I miei

genitori non erano sposati in chiesa. Mio padre era anticlericale. Nostro

padre veniva dalla campagna ed era un operaio. Per molti anni in tre andavamo

a scuola, e nostro padre era solo lui che lavorava.

Lina- durante la guerra eravamo impiegate. In contatto con i compagni siamo

entrate dopo l’8 settembre, per via di nostro padre. Papà era socialista dal

’20. Piano piano ci vennero i collegamenti.

Siamo state proprio noi ragazze che volevamo far

qualcosa. “Oh, mi piacerebbe fare la

staffetta e andare anch’io in montagna” dicevo.

Nella- noi facevamo lavoro di stampa. Battevamo a macchina i pezzi. Andavamo a

portare il materiale di stampa a Medicina, Imola, Ponte Ronca. Una volta

tenemmo delle armi in cantina.

Lina- la spiata a mio padre venne dal posto dove lavorava, all’Oare. Nella

perquisizione trovarono solo le macchine da scrivere, un pugno di manifesti e

della carta bianca.

Nella- quella mattina ci trovavamo a casa tutte e quattro, noi donne. Fui io

ad andare ad aprire la porta e vidi mio padre in mezzo a due SS.

Lina- ci fecero vestire, ci caricarono tutti insieme su una macchina grande e

ci portarono subito via.

Ci portarono al comando delle SS. Cominciarono gli interrogatori, giorno e

notte. Una volta mio padre lo torturarono tutta la notte, io ero nella cantina

chiusa, non vedevo niente, però sentivo. E loro mi vennero ad aprire la

cantina, mi presero e mi portarono davanti a lui, lui era là, non stava

neanche in piedi era buttato in terra che si lamentava, aveva la faccia

tumefatta, e tutto il corpo. Lo avevano denudato e gli avevano fatto certe

torture che hanno fatto anche gli americani nel Vietnam, l’avevano legato mani

e piedi e lo tiravano su e giù con una carrucola, su e poi giù di colpo, e lo

picchiavano sui genitali. Negli interrogatori picchiavano anche me, nelle

gambe, nella schiena. Volevano sapere chi dirigeva, i nomi, una cosa e

un’altra.

Un bel giorno i tedeschi decisero: mi portarono a casa a prendere della roba,

della biancheria. Forse era già deciso che ci avrebbero mandato in Germania.

Senza

processo, senza sentenza, senza dirci dove ci portavano, un bel giorno ci

fecero partire.

Siamo rimasti tre mesi in un campo di smistamento a Fossoli, tutti insieme.

C’erano già ebrei, anche loro famiglie intere, si aspettava.

Nella- nostro padre partì alla fine di luglio, con l’ultimo trasporto degli

uomini. E noi fummo l’ultimo scaglione di donne, il 2 agosto.

Lina- partimmo in camion aperti, noi quattro donne e c’erano altre famiglie,

ebrei. Noi siamo rimaste insieme, forse perchè eravamo politiche e le

politiche le portavano a Ravensbrück, mentre gli ebrei li hanno separati.

Abbiamo viaggiato 4 giorni, perché il 6 arriviamo a Berlino. Poi, sempre nello

stesso vagone, siamo arrivate direttamente a Ravensbrück.

Nella- ci misero dentro le docce. Quello che ricordo sono i cadaveri che

vedevamo

Lina- cadaveri viventi

Nella- scheletri con gli occhi fuori dalla testa. C’era qualcuna che andava a

cercare in mezzo ai rifiuti. Noi eravamo ancora ben pasciute. Sembrava una

cosa possibile che si dovesse arrivare a quel punto.

C’erano francesi, polacche, russe. Anche delle tedesche politiche. Io ricordo

quel periodo, che alla mattina dopo l’appello ci portavano per le visite

varie, nude, tutti i giorni. Guai se una teneva le mutande! Ricordo sempre la

mamma che, poveretta, si vergognava, tanto più che aveva una certa età e la

mentalità di una che viene dalla campagna. Poi, alla fine magari ci guardavano

soltanto la bocca.

Dopo la quarantena ci portarono nelle baracche definitive. Noi siamo riuscite

a rimanere insieme.

Lina- in principio non abbiamo trovato subito il posto da dormire. I castelli

erano di legno a tre piani, quelli da caserme insomma, in ogni piazza, che era

strettissima, avrebbe dovuto starci una persona, ma lì ce ne stavano due e

anche di più. I pagliericci erano mezzi vuoti e si stava sul legno,

soprattutto se si capitava nel punto dove due piazze si avvicinavano.

Nella- capitai in un castello di mezzo a tre piazze, erano già in sei e dovevo

far la settima. In quel castello c’era anche una Lagerpolizei. Faccio per

salire a mi sono sentita arrivare addosso un fracco di botte. Allora mi sono

messa lì in terra, accanto alla mamma.

Lina- i primo giorni c’erano queste difficoltà: si andava in un posto, non ti

volevano; si cercava da un’altra parte, ma era lo stesso.

Nella- noi non siamo mai state schizzinose e avevamo fame, ma la zuppa era

immangiabile, perché era fatta di rape legnose, conservate sotto terra, e poi

d’inverno gelate e bollite, senza sale.

La maggioranza erano cadaveri viventi. Quello che siamo diventate un po’

tutte, dopo.

Di biancheria mi ricordo che avevo solo un paio di mutande, e giravo con

queste mutande in mano, quando le lavavo, finché non si erano asciugate, o me

le mettevo da asciugare.

Lina- il tempo era passato e avevamo cominciato a cercare di procurarci

qualcosa da vestire. Lì si poteva solo col pane, al mercato nero del campo. Le

disgraziate compravano la roba col pane, l’unico pezzo di pane che ci davano.

Nella- io sapevo del Bunker. E mi ricordo di aver visto qualcuna con delle

grandi cicatrici alle gambe, e una senza una gamba, e mi dissero che erano

stati esperimenti che avevano fatto

Lina- molti trasporti li lasciavano anche all’aperto lungo il muro di cinta,

per giorni interi, ed era già freddo. Si sentiva anche sparare, dal tunnel

della fucilazione, che era tra le cucine e il forno crematorio.

Nella- la mamma negli ultimi tempi all’appello non si reggeva più in piedi,

fuori, con il freddo, non riusciva neanche a respirare. La blockowa cercava di

aiutarci e la fece prendere nell’infermeria, anche se non aveva la febbre. Una

sera siamo riuscite ad andare dentro a vederla, era in una cuccia lurida nei

castelli della fila di mezzo. Delirava. Ebbe un dolore fortissimo in un

momento, che poi le passò. E parlava, parlava, parlava, in fretta, a scatti.

Ma ci riconosceva. La mattina dopo era morta. Le morte le ammucchiavano,

denudate, le buttavano su un carretto e le portavano via: quel carretto,

carico, che andava verso il forno crematorio, lo vedevamo sempre passare.

Aveva 51 anni perché era del ’93.

Lina- la Iole era anche lei in un’infermeria. Lei era molto affettuosa, molto

sensibile, molto emotiva. Perciò quando la mamma è morta non gliel’abbiamo

detto, e lei non lo ha mai saputo.

………..

Ci dissero che mio padre era partito in trasporto ed era finito nei forni

crematori. Con la Croce Rossa abbiamo poi avuto un atto di morte, con la data

della sua morte, il 3 gennaio.

Nella- La prima volta che sono andata a Mathausen, nel ’60, visitammo il campo

e poi ci portarono al cimitero e lì trovammo il registro. Sfogliando vidi:

“Baroncini Adelchi, morto al castello di Hartheim”.

Finché parlo con chi è stato nel campo, so che capisce quello che dico. Ma in

ufficio, per esempio, delle volte quando se ne parla, a parte il fatto che ti

compatiscono, ecco che penso: “ma come fanno a sapere, a conoscere a fondo

cos’era?”. E allora cerco di parlarne il meno possibile, parlo quando mi

chiedono, quando mi ci tirano.

La deportazione è sempre rimasta un po’ da

parte. E bisogna anche protestare

contro le cose false che si dicono della deportazione: a vedere certi film

pare che la deportazione delle donne sia stata andare a finire nei casini dei

tedeschi! Ravensbrück non era questo.

Lina- proprio le donne sono state meno riconosciute. È vero che ce n’erano di

meno, nella Resistenza, a dirigere, a organizzare, ma non a lavorare, a

aiutare.

Nella- e hanno pagato più degli uomini, forse più degli uomini.

Eppure al ritorno noi abbiamo trovato la

diffidenza perché eravamo donne.

Lina- facemmo la domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità di

guerra. Ci mandarono alla visita all’Ospedale militare, e lì ti spogliavano

tra gli uomini, con i militari che entravano e uscivano. Mi dissero che ero

idonea a tutti i servizi, e mi risero anche dietro. Possibile che ai raggi non

si vedesse che avevo avuto una pleurite bilaterale?

Nella- io ho avuto l’invalidità di guerra. Ogni tanto vado al dispensario per

il controllo, e ogni volta fanno un sorrisino a sentire: partigiana

combattente.

Lina- ci capita di sentirci dire ancora adesso: “ma era vostro padre

partigiano, non voi”.

Nella- e invece no. non è stato nostro padre a chiederci di fare quel poco che

abbiamo fatto. Noi eravamo responsabili, avevamo deciso noi, spontaneamente.

Lina- Anche se non eravamo molto politicizzate, anche se era una scelta

emotiva.

E ci siamo anche sentite dire: “Ma voi non avete combattuto, non avete usato

le armi”.

Non abbiamo usato le armi, ma si combatte con tante armi: un manifesto, un giornale, uno scritto, anche una macchina da scrivere era un’arma.