La guerra civile fra Cesare e Pompeo

I vantaggi del convegno di Lucca

Pompeo vuole la repubblica per se

Cesare torna a Roma come dittatore

La fuga di Pompeo e la resa del suo esercito

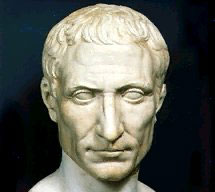

L’ascesa al potere di Cesare

Nel

61 a.C. Cesare, per favorire la sua ascesa al potere, ha bisogno di amici

influenti; decide quindi di stringere rapporti amichevoli con Pompeo, generale

fortunato a capo delle legioni in Oriente. Per conseguire il suo obiettivo,

Cesare, consiglia a Q. Cecilio Metello Nipote, luogotenente di Pompeo, ed ora

tribuno, di proporre che Pompeo, sebbene assente, sia eletto console. Poiché

questa rogazione è respinta, Cesare lo induce a chiedere che Pompeo sia subito

chiamato in Italia per ristabilire l'ordine a Roma. La proposta di Metello è

respinta, ma il tribuno la sottopone ai comizi e nel giorno della votazione si

presenta all'assemblea con Cesare spalleggiato da una turba di servi armati. La

seduta è tumultuosa e sorgono disordini. I consoli sospendono Metello e Cesare

dalla carica che ricoprono invitandoli all'esilio. Metello obbedisce e sdegnato

lascia Roma e si reca da Pompeo, mentre Cesare rimane in carica; poi, per non

esser costretto ad abbandonare Roma, abbandona lui stesso la pretura con una

studiata mossa. Infatti, la stima di cui gode è così tanta, che il popolo gli

manifesta una grande simpatia e il Senato, temendo disordini, lo rimette nella

carica. Cesare sa di poter contare sul favore del popolo, pur tuttavia continua

nella sua politica di accorgimenti, evita di prendere, quando può, degli

atteggiamenti decisi, di urtare la suscettibilità dei potenti e di mettersi in

rotta con i ricchi. Così, fedele al programma che si è imposto, non inveisce

contro Clodio, causa di un grave scandalo che lo colpisce negli affetti

familiari, ma gli si finge amico e più tardi se ne serve per i suoi fini.

Cesare, rovinato economicamente, lasciando la pretura, ottiene dal Senato il

governo della Spagna Ulteriore; ma i suoi numerosi creditori si oppongono alla

sua partenza. Come per Clodio, così per Cesare il salvatore è Crasso. Il

ricchissimo patrizio ha buon naso e sa che il governo di una provincia di solito

compie il miracolo di saldare ogni debito.

Nel

61 a.C. Cesare, per favorire la sua ascesa al potere, ha bisogno di amici

influenti; decide quindi di stringere rapporti amichevoli con Pompeo, generale

fortunato a capo delle legioni in Oriente. Per conseguire il suo obiettivo,

Cesare, consiglia a Q. Cecilio Metello Nipote, luogotenente di Pompeo, ed ora

tribuno, di proporre che Pompeo, sebbene assente, sia eletto console. Poiché

questa rogazione è respinta, Cesare lo induce a chiedere che Pompeo sia subito

chiamato in Italia per ristabilire l'ordine a Roma. La proposta di Metello è

respinta, ma il tribuno la sottopone ai comizi e nel giorno della votazione si

presenta all'assemblea con Cesare spalleggiato da una turba di servi armati. La

seduta è tumultuosa e sorgono disordini. I consoli sospendono Metello e Cesare

dalla carica che ricoprono invitandoli all'esilio. Metello obbedisce e sdegnato

lascia Roma e si reca da Pompeo, mentre Cesare rimane in carica; poi, per non

esser costretto ad abbandonare Roma, abbandona lui stesso la pretura con una

studiata mossa. Infatti, la stima di cui gode è così tanta, che il popolo gli

manifesta una grande simpatia e il Senato, temendo disordini, lo rimette nella

carica. Cesare sa di poter contare sul favore del popolo, pur tuttavia continua

nella sua politica di accorgimenti, evita di prendere, quando può, degli

atteggiamenti decisi, di urtare la suscettibilità dei potenti e di mettersi in

rotta con i ricchi. Così, fedele al programma che si è imposto, non inveisce

contro Clodio, causa di un grave scandalo che lo colpisce negli affetti

familiari, ma gli si finge amico e più tardi se ne serve per i suoi fini.

Cesare, rovinato economicamente, lasciando la pretura, ottiene dal Senato il

governo della Spagna Ulteriore; ma i suoi numerosi creditori si oppongono alla

sua partenza. Come per Clodio, così per Cesare il salvatore è Crasso. Il

ricchissimo patrizio ha buon naso e sa che il governo di una provincia di solito

compie il miracolo di saldare ogni debito.

Nel frattempo Pompeo…

Lascia l'Asia diretto in Italia. Giunto a Brindisi verso la fine del 62, per meglio mascherare le sue brame di potere licenzia l'esercito e se ne ritorna a Roma come semplice cittadino. Il Senato non è più quello che lui ha lasciato. Gli uomini più in vista ora non sono animati per lui da sentimenti amichevoli. Pompeo cerca di riguadagnare il terreno perduto. Gli è necessario che il consolato sia assunto almeno da uno dei suoi amici e nelle elezioni impiega un'ingente somma per fare eleggere L. Afranio, già suo luogotenente in Asia. Afranio è eletto console e Pompeo chiede ed ottiene il trionfo che è celebrato il 29 e il 30 settembre del 61 a.C. Dopo il trionfo e con l'appoggio del console Afranio, Pompeo propone che siano ratificati i provvedimenti presi in Asia; ma Lucullo solleva delle difficoltà e il Senato, lieto di contrastare l'opera di Pompeo, rimanda ad altro tempo l'esame dei provvedimenti stessi. Allora Pompeo domanda che i suoi soldati entrino in possesso di appezzamenti di terre, ma il Senato si mostra ostile. Pompeo si ostina, e fa presentare dal Tribuno L. Flavio la sua domanda. Il tribuno presenta il successivo anno (60 a.C.) una proposta di legge con cui chiede che le terre vengano cedute in possesso ai veterani di Pompeo, Cicerone sostiene la rogazione Flavia, ma l'eloquenza del celebre oratore è vana di fronte all'autorità del console Metello Celere (collega console di Afranio) che con un pretesto fa sospendere i comizi.

Cesare torna a Roma

Dalla Spagna torna Giulio Cesare con molto denaro e con il titolo d'imperator; torna in fretta poiché vuole essere a Roma per la celebrazione dei Comizi e presentarsi candidato per l'anno 59 a.C. A lui appartiene per diritto il trionfo e rimane perciò fuori della città aspettando che il Senato gli notifichi il giorno della cerimonia, ma l'attesa si prolunga, le elezioni si avvicinano e Cesare, trovandosi fuori Roma, non può porre la sua candidatura in ossequio alle leggi. Cesare a quel punto rinuncia al trionfo e, deposte le armi e le insegne, entra in città, accolto con vivissima simpatia dal popolo.

Cesare si rende esattamente conto delle condizioni politiche della città e si accorge che questo è il momento di agire per raggiungere i suoi scopi. La schiera dei suoi nemici ha perso i capi più temibili e vi sono a Roma due uomini con cui egli è in eccellenti rapporti: Crasso e Pompeo. Cesare pensa che l'oro dell'uno e la fama dell'altro potrebbero essergli d'immenso aiuto per la sua ascesa al potere.

Cesare, Crasso e Pompeo

Per opera di Cesare nasce dunque, nel 60 a.C., il primo triumvirato.

Cesare, eletto console insieme ad un suo caro amico M. Bibulo ed appoggiato dal popolo che approva volta per volta tutte le sue proposte, può ora governare a suo piacere senza il concorso del Senato.

Avvicinandosi la fine del suo consolato dell'anno 58 a.C., Cesare pensa di rendere duratura la sua opera e la sua autorità proponendo a Crasso e a Pompeo che nelle elezioni consolari e nelle tribunizie si facciano risultare persone di loro fiducia. Siccome Publio Clodio aspira al tribunato, ma essendo patrizio non può coprire una carica che spetta ai plebei, Cesare escogita uno stratagemma: lo fa adottare dalla famiglia del plebeo P. Fonteio, indi appoggia la candidatura dell'uomo che è stato l'amante di Pompea e lo fa uscire eletto.

Alla fine del 57 a.C. Cesare esce dalla città e rimane alle porte di Roma un paio di mesi in attesa di partire per la Gallia. Nel nuovo anno consolare campeggia la figura di Publio Clodio, che inizia il suo tribunato secondo le istruzioni ricevute dai triumviri. Clodio è un fedele esecutore degli ordini di Cesare.

I problemi del triumvirato

Negli

ultimi mesi dell'anno 57 a.C. e nei primi del successivo 56, il

triumvirato

attraversa una crisi gravissima per la rottura dei rapporti tra Crasso e Pompeo.

In realtà ciascuno agisce per conto proprio, secondo i suoi fini, non curandosi

se la politica che adotta, contrasta quella dei suoi compagni. Crasso

apparentemente si tiene in disparte, ma mantiene stretti rapporti con Clodio che

forse segretamente lo spinge contro Pompeo. Questi continua la sua politica

d'intesa con gli ottimati e si avvantaggia dell'amicizia di Cicerone, il quale,

grato a Pompeo che tanto si è adoperato per farlo tornare dall'esilio, ora lo

sostiene validamente. Dei tre chi si trova in relativa migliore situazione è

Giulio Cesare. La guerra vittoriosa che sostiene nella

Gallia gli procura

ricchezze considerevoli oltre la devozione delle milizie. Una grave carestia

affligge la città e non è possibile fare distribuzioni di grano al popolo

secondo la legge frumentaria di Clodio. La plebaglia tumultua e, accorsa al

Campidoglio dov'è riunito il Senato, reclama minacciosamente dei solleciti

provvedimenti. Chi trae vantaggi dal tumulto non è Crasso né Clodio, ma Pompeo.

Pompeo vuole che gli sia dato il comando di un esercito e di una flotta e che

sia messa a sua disposizione la cassa della Repubblica. Il Senato rifiuta.

Pompeo allora, che per i suoi fini vuole un comando di forze armate, chiede che

gli sia affidato l' incarico di rimettere sul trono d'Egitto il re Tolomeo Aulete, ma anche questa richiesta è rifiutata dal Senato. Cesare fa sapere a

Crasso e a Pompeo che è necessario un abboccamento e prendere accordi per non

lasciarsi sopraffare dagli oligarchi. È necessario insomma riprendere l'unità,

perché da soli -e questo lo aveva già detto fin dall'inizio- si è sconfitti. Il

convegno è fissato a Lucca per l'aprile del 56 a.C.: è la dimostrazione della

forza e del prestigio di Cesare.

Negli

ultimi mesi dell'anno 57 a.C. e nei primi del successivo 56, il

triumvirato

attraversa una crisi gravissima per la rottura dei rapporti tra Crasso e Pompeo.

In realtà ciascuno agisce per conto proprio, secondo i suoi fini, non curandosi

se la politica che adotta, contrasta quella dei suoi compagni. Crasso

apparentemente si tiene in disparte, ma mantiene stretti rapporti con Clodio che

forse segretamente lo spinge contro Pompeo. Questi continua la sua politica

d'intesa con gli ottimati e si avvantaggia dell'amicizia di Cicerone, il quale,

grato a Pompeo che tanto si è adoperato per farlo tornare dall'esilio, ora lo

sostiene validamente. Dei tre chi si trova in relativa migliore situazione è

Giulio Cesare. La guerra vittoriosa che sostiene nella

Gallia gli procura

ricchezze considerevoli oltre la devozione delle milizie. Una grave carestia

affligge la città e non è possibile fare distribuzioni di grano al popolo

secondo la legge frumentaria di Clodio. La plebaglia tumultua e, accorsa al

Campidoglio dov'è riunito il Senato, reclama minacciosamente dei solleciti

provvedimenti. Chi trae vantaggi dal tumulto non è Crasso né Clodio, ma Pompeo.

Pompeo vuole che gli sia dato il comando di un esercito e di una flotta e che

sia messa a sua disposizione la cassa della Repubblica. Il Senato rifiuta.

Pompeo allora, che per i suoi fini vuole un comando di forze armate, chiede che

gli sia affidato l' incarico di rimettere sul trono d'Egitto il re Tolomeo Aulete, ma anche questa richiesta è rifiutata dal Senato. Cesare fa sapere a

Crasso e a Pompeo che è necessario un abboccamento e prendere accordi per non

lasciarsi sopraffare dagli oligarchi. È necessario insomma riprendere l'unità,

perché da soli -e questo lo aveva già detto fin dall'inizio- si è sconfitti. Il

convegno è fissato a Lucca per l'aprile del 56 a.C.: è la dimostrazione della

forza e del prestigio di Cesare.

Qui Cesare rimette in efficienza il triumvirato, riconcilia Crasso con Pompeo e stabilisce il piano d'azione che dovrà mettere e conservare nelle loro mani il potere. L'accordo è presto raggiunto: Crasso si impegna di far cessare la lotta che Clodio conduce contro Pompeo, e questi promette di fare schierare Cicerone dalla parte di Cesare. Si stabilisce che Crasso e Pompeo chiedano per il prossimo anno il consolato e che per prender tempo allo scopo di assicurare la riuscita dell'elezione facciano prorogare i comizi.

I vantaggi del convegno di Lucca

Dal convegno di Lucca la posizione di Cesare esce enormemente rafforzata: gli ottimati, impressionati dal numero dei suoi sostenitori e dal prestigio che gode, desistono improvvisamente dalla lotta iniziata e il Senato tenta di farselo amico allo scopo di isolarlo dai suoi compagni. Ma anche Crasso e Pompeo naturalmente ottengono vantaggi dal convegno di Lucca. Grazie alla sistematica opposizione di due tribuni della loro parte, riescono a non far convocare i comizi, e, terminato l'anno consolare, viene proclamato 1' interregno. Così l'anno 55 a.C. ha i suoi nuovi consoli in Crasso e Pompeo. A Roma ora non comandano che Pompeo e Crasso e, da lontano, Cesare. I primi due, non appena giunti al potere, pensano di assicurarsi per l'anno seguente il governo delle più ricche province. Il tribuno C. Trebonio, propone al popolo che il governo della Siria sia affidato a Crasso per cinque anni e che per altrettanti anni sia dato a Pompeo il governo della Spagna Ulteriore e Citeriore.

Pompeo vuole la repubblica per se

Ora Pompeo volge la sua attività ad abbattere gli altri due triumviri e a rimaner solo padrone della Repubblica. Il suo vero rivale è Cesare. Occorre strappargli la popolarità di cui gode, abbagliando il popolo con la pompa dei giochi poiché lui ora non può, come Cesare, impressionarlo con la gloria delle imprese militari. Avvia trattative con il Senato e non gli riesce difficile di riconciliarsi. Gli effetti di questa conciliazione si hanno nelle elezioni per le magistrature dell'anno 54 a.C. Infatti, alle cariche più importanti della Repubblica sono assunti uomini notoriamente avversi a Cesare: al consolato L. Domizio Enobarbo e Appio Claudio Pulcro, e alla pretura, fra gli altri, Catone e Servilio Isaurico. A rendere a Pompeo più agevole il conseguimento del primato contribuisce involontariamente Crasso, il quale, prima che termini il suo consolato, desideroso d'allori militari e bramoso di maggiori ricchezze, sconsideratamente parte per l'Asia lasciando padrone del campo l'ambizioso triumviro. Morirà in seguito ad una ferocissima e logorante guerra contro i Parti nel giugno del 53 a.C. Pompeo inviò nella Spagna i suoi luogotenenti Afranio e Petejo e adducendo il pretesto che il governo dell'annona, in crisi per la carestia, gli impediva di allontanarsi dall'Italia si stabilì con le sue milizie nelle vicinanze di Roma. Sua intenzione era di sorvegliare da vicino la città e le mosse degli uomini e dei partiti, d'impedire lo svolgimento dei comizi consolari, di provocare torbidi, per poi intervenire e così riportare la calma e farsi eleggere dittatore. I comizi consolari furono abilmente impediti, ma le temute rivolte non avvennero, e Pompeo non riuscì a raggiungere la sperata dittatura.

Elezioni

Nelle successive elezioni del 52 a.C., però, i comizi consolari, questa volta a causa di violenti tumulti, non poterono aver luogo né, per lo stesso motivo, si riuscì nella prima metà del gennaio del 52 a nominare un interrè. Per sedare i disordini il Senato si affrettò a nominare l'interrè nella persona di M. Emilio Lepido; ma ciò non fu sufficiente per calmare la plebe. Il 27 febbraio del 52 a.C. Pompeo fu dall’interrè Servio Sulpicio Rufo dichiarato console sine collega, ed entrò in Roma risoluto a ristabilire l'ordine. Per raggiungere tale scopo Pompeo presentò e fece approvare, nonostante l'opposizione di Catone, due disegni di legge (de vi e de ambito) che fissavano a quattro giorni la durata dei processi per violenze e brogli. Per l'anno 51 a.C. furono eletti consoli M. Claudio Marcello e Servio Sulpicio Rufo.

Problemi per Cesare

Marcello il 30 settembre, propose che Cesare al 1° marzo del 49 lasciasse il comando e che gli si proibisse di presentare in sua assenza la candidatura al consolato. Ma la proposta non ebbe fortuna. In quella seduta, su proposta di Pompeo, si stabilì la data del 1° marzo del 50 per decidere sul governo delle Gallie. Curione, per ben due volte si oppose alle deliberazioni che il Senato voleva prendere a danno di Cesare sostenendo animosamente che se Cesare doveva lasciare il comando anche Pompeo doveva rassegnarlo. Di fronte alla fiera opposizione di Curione, il Senato tentò allora di togliere a Cesare parte di quelle milizie che costituivano la forza del conquistatore delle Gallie e, con il pretesto che si doveva muovere guerra contro i Parti, ordinò che Cesare e Pompeo, cedessero una legione ciascuno. Chi da quell’ordine ebbe una diminuzione di forze fu soltanto Cesare che, oltre a dover cedere una sua legione, dovette cedere a Pompeo quella che questi dopo il convegno di Lucca gli aveva prestato. Nonostante gli scacchi subiti, prima che l'anno 50 terminasse, il console Marcello presentò due rogazioni al Senato, proponendo con la prima il richiamo di Cesare e con la seconda, le dimissioni di Pompeo. Messe ai voti, la prima fu approvata, la seconda respinta.

Inizio del conflitto

Marcello,

messa in giro la voce che Cesare marciava su Roma alla testa di quattro legioni,

andò poi a trovare Pompeo fuori della città e, consegnandogli una spada, gli

ordinò di assumere il comando delle due legioni destinate alla guerra contro i

Parti, di arruolare soldati in tutta l'Italia e di far tutto quello che credeva

necessario per il bene della Repubblica. Lo scaltro Pompeo, che certo non era

estraneo a quella manovra, chiese il consenso di C. Cornelio Lentulo e C.

Claudio Marcello, ostili a Cesare e consoli designati per il 49 a.C., ed

accettò. Cesare respingendo i consigli di Curione, faceva conoscere di esser

pronto a lasciare al 1° marzo del 49 il governo della

Gallia Transalpina e a

congedare otto legioni; ma poneva come condizione che fino alla sua designazione

al secondo consolato gli fossero lasciate due legioni e il comando della

Cisalpina o dell’Illiria. Le offerte di

Cesare e la mediazione di Cicerone e d'altri a nulla valsero però e forse, se

accettate, non avrebbero ritardato che di poco lo scoppio della guerra. Metello

Scipione dichiarò che Pompeo aspettava solo una parola del Senato per mettere a

disposizione le sue milizie e il suo esercito; poi propose che Cesare fosse

dichiarato nemico della Repubblica se entro un termine stabilito non avesse

deposto il comando. Era insomma un vero e proprio ultimatum che si dava a

Cesare. Altrimenti "guerra"! Il Senato approvò la proposta di Metello

Scipione, ma i tribuni Marc'Antonio e Q. Cassio Longino misero il veto

all'emanazione del decreto. Allora accadde quello che Cesare desiderava per

intervenire. I partigiani di Pompeo tumultuarono e scagliarono atroci ingiurie

contro i tribuni, ed i consoli ordinarono che fossero scacciati dalla Curia. Era

quello il casus belli. Marc'Antonio e Cassio informarono il popolo

dell'onta subita e insieme con Curione e il tribuno M. Celio 1' 8 gennaio del 49

lasciarono Roma e partirono per il campo di Cesare. Il giorno dopo, il Senato si

riunì fuori le mura al cospetto di Pompeo dichiarando la Repubblica in pericolo.

A Pompeo fu affidato il comando supremo delle truppe, e fu messo a sua

disposizione il tesoro dello stato; in tutte le parti d'Italia furono inviati

commissari affinché arruolassero milizie; e fu conferito il governo delle varie

province a persone che godevano la fiducia degli

ottimati e di Pompeo,

escludendo i cesariani.

Marcello,

messa in giro la voce che Cesare marciava su Roma alla testa di quattro legioni,

andò poi a trovare Pompeo fuori della città e, consegnandogli una spada, gli

ordinò di assumere il comando delle due legioni destinate alla guerra contro i

Parti, di arruolare soldati in tutta l'Italia e di far tutto quello che credeva

necessario per il bene della Repubblica. Lo scaltro Pompeo, che certo non era

estraneo a quella manovra, chiese il consenso di C. Cornelio Lentulo e C.

Claudio Marcello, ostili a Cesare e consoli designati per il 49 a.C., ed

accettò. Cesare respingendo i consigli di Curione, faceva conoscere di esser

pronto a lasciare al 1° marzo del 49 il governo della

Gallia Transalpina e a

congedare otto legioni; ma poneva come condizione che fino alla sua designazione

al secondo consolato gli fossero lasciate due legioni e il comando della

Cisalpina o dell’Illiria. Le offerte di

Cesare e la mediazione di Cicerone e d'altri a nulla valsero però e forse, se

accettate, non avrebbero ritardato che di poco lo scoppio della guerra. Metello

Scipione dichiarò che Pompeo aspettava solo una parola del Senato per mettere a

disposizione le sue milizie e il suo esercito; poi propose che Cesare fosse

dichiarato nemico della Repubblica se entro un termine stabilito non avesse

deposto il comando. Era insomma un vero e proprio ultimatum che si dava a

Cesare. Altrimenti "guerra"! Il Senato approvò la proposta di Metello

Scipione, ma i tribuni Marc'Antonio e Q. Cassio Longino misero il veto

all'emanazione del decreto. Allora accadde quello che Cesare desiderava per

intervenire. I partigiani di Pompeo tumultuarono e scagliarono atroci ingiurie

contro i tribuni, ed i consoli ordinarono che fossero scacciati dalla Curia. Era

quello il casus belli. Marc'Antonio e Cassio informarono il popolo

dell'onta subita e insieme con Curione e il tribuno M. Celio 1' 8 gennaio del 49

lasciarono Roma e partirono per il campo di Cesare. Il giorno dopo, il Senato si

riunì fuori le mura al cospetto di Pompeo dichiarando la Repubblica in pericolo.

A Pompeo fu affidato il comando supremo delle truppe, e fu messo a sua

disposizione il tesoro dello stato; in tutte le parti d'Italia furono inviati

commissari affinché arruolassero milizie; e fu conferito il governo delle varie

province a persone che godevano la fiducia degli

ottimati e di Pompeo,

escludendo i cesariani.

La ribellione di Cesare

Terminata la guerra in Gallia a Cesare il 1° marzo del 49 a.C. scadeva il mandato in Gallia, e dunque sarebbe dovuto tornare a Roma da privato cittadino; ma la prospettiva era d'essere esposto all'attacco dei suoi nemici, che gli inviarono un ultimatum con un termine stabilito per deporre il comando. Cesare, rifiutando quest'ordine, inizia la sua ribellione, anche se non aveva con sé che una Legione: cinquemila fanti e trecento cavalli, ma contava molto sulle due legioni che aveva cedute per la guerra contro i Parti e che avrebbero indubbiamente sposata la sua causa, contava su tutti i suoi veterani mandati in congedo, contava sul popolo. Cesare giunse così alla sponda sinistra del Rubicone, piccolo fiume povero d'acque che segnava il confine tra l'Italia e la Cisalpina, spinse il cavallo nel fiume, seguito dai legionari. All'alba del giorno dopo, il grande ribelle giungeva a Rimini e se ne impadroniva, con l’intenzione di marciare su Pesaro e su Arezzo diretto a Roma.

Cesare contro Pompeo

Ora tutti gli sguardi erano puntati su Pompeo e questi, anziché marciare alla testa delle sue truppe contro Cesare, abbandonò Roma e trasferì il governo nel mezzogiorno d'Italia. A Brindisi il proconsole delle Gallie invitò Pompeo ad un incontro, ma il suo rivale rispose che nulla poteva fare senza l’autorizzazione dei consoli ed allora Cesare cinse d’assedio la città. Pompeo riuscì a fuggire per mare e fece vela per Durazzo dove giunse il 17 marzo. Dopo aver conquistato Brindisi senza colpo ferire, Cesare prese la strada per Roma. A quel punto nessuno dei senatori volle recarsi a trattare con Pompeo, così Cesare decise di cominciare la conquista delle province della Spagna. Nonostante alcune difficoltà dovute al territorio, subito Cesare ricevette ambasciatori di cinque importanti città spagnole che fecero atto di sottomissione. Addirittura le legioni di Afranio e Petrejo, luogotenenti di Pompeo, avevano cominciato a fraternizzare con quelle di Cesare, così i due il 2 agosto decisero di arrendersi e le legioni passarono dalla parte di Cesare. La guerra in Spagna era finita più in fretta d’ogni più rosea previsione.

Cesare torna a Roma come dittatore

Nel tornare Cesare seppe che in sua assenza era stato nominato dittatore per proposta di Lepido. Tornato a Roma, vi esercitò la dittatura per soli undici giorni, durante i quali prese delle misure che le circostanze rendevano necessarie. Si fece eleggere console per l’anno 48 a.C. e, lasciate sei legioni a Marc’Antonio con l’incarico di raggiungerlo in Oriente, partì per la Tessaglia.

Pompeo aveva radunato un esercito poderoso ed una flotta numerosissima, aveva al suo comando nove legioni e settemila cavalieri senza contare tutti i soldati che gli erano stati forniti dai re locali come tributo. Le forze di Pompeo erano di gran lunga superiori a quelle di Cesare, ma erano forze raccogliticce, soldati di molte nazionalità che non costituivano una salda compagine, che avevano metodi diversi di guerra e difettavano d'allenamento e di disciplina, mentre quelle di Cesare erano composte di veterani agguerriti che idolatravano il loro duce. Marc’Antonio riuscì a raggiungere fortunosamente la Tessaglia, anche se era separato da 100 miglia di terreni aspri e di popolazioni ostili. Dopo alcune scaramucce tra gli eserciti, che costarono però sensibili perdite all’esercito di Cesare, Pompeo, giunto a Farsalo pose il suo campo sopra un’altura. Cesare che lo stava aspettando, con le truppe rinvigorite e con il morale altissimo, non attese ma volle prendere lui l’iniziativa della battaglia. Cesare ordinò alla X legione ed alle milizie della terza linea di entrare in battaglia. L'esercito di Pompeo tentò di resistere, ma, assalito di fronte ed al fianco sinistro, cedette ed allora cominciò la strage.

La battaglia però non era ancora finita; alcune migliaia di ausiliari scelti si erano rifugiate negli alloggiamenti e Pompeo aveva dato disposizioni che si chiudessero le porte del campo e di prepararsi alla resistenza.

La fuga di Pompeo e la resa del suo esercito

Cesare chiese un ultimo sforzo ai suoi soldati che si lanciarono con il grido di guerra, sull'ultima ancora di salvezza di Pompeo, che però, lasciato le insegne, come un qualsiasi soldato disertore in fuga, montò sopra un cavallo, uscì dalla porta decumana e fuggì precipitosamente sulla via di Scotussa.

All'alba del giorno dopo i pompeiani, che non avevano più speranza di cavarsela, anche indignati dalla fuga di Pompeo, si arresero.

Pompeo si recò in Cilicia, dove riuscì a radunare alcune navi e fu raggiunto da alcune decine di senatori e cavalieri. Lì apprese che la sua flotta era rimasta intatta e che Catone era partito per l'Africa. Tutto ,dunque, non era perduto; ora occorreva solo trovare un rifugio sicuro; alla riscossa ci avrebbe pensato poi. Pompeo decise di andare in Egitto sperando di trovarvi buona accoglienza per avere proprio lui fatto rimettere sul trono Tolomeo Aulete. Con duemila soldati e poche navi fece vela da Cipro e il 28 settembre del 48, vigilia del 59° anniversario della sua nascita, si presentò davanti a Pelusio e chiese ospitalità al sovrano d'Egitto. Tolomeo inviò una barca con alcuni schiavi verso la nave con sopra Pompeo, il generale Achilla, Salvio e L. Settimio. I tre avevano militato sotto le insegne del vinto come centurione l'uno e di capo-coorte l'altro ed erano pure loro fuggiti da Farsalo. La richiesta di Pompeo dunque era stata accolta e quella barca veniva a prenderli per condurli alla riva.

Accompagnato da un suo liberto di nome Filippo, e dai suoi tre "amici", Pompeo scese nella barca che, spinta dai remi, si allontanò verso la riva. Quando fu giunto all'approdo, Pompeo si alzò per discendere. In quell'istante Settimio, sguainata la spada, inferse un colpo tremendo a colui che era stato il suo generale, subito imitato da Salvio e da Achilla. Pompeo non reagì; al primo colpo si era già coperto il volto con la toga, e lasciò che il tradimento si concludesse fino in fondo. Con una sciabolata gli fu tagliata di netto la testa e inviata a Tolomeo, mentre il corpo fu abbandonato sulla spiaggia.

Intanto Cesare…

A questo punto la flotta di Tolomeo si preparava a muover contro le navi dei pompeiani, le quali sciolsero le vele e si allontanarono.

Così finiva la vita, tredici anni dopo il trionfo sui pirati e su Mitridate, colui che per qualche tempo era stato il padrone del mondo.

Cesare intanto, ignaro di quanto era già accaduto, dava la caccia al suo rivale facendo vela per Alessandria

Si narra che, appena sbarcato, gli fu mostrata la testa di Pompeo da alcuni messi di Tolomeo e inaspettatamente Cesare si mostrò addolorato, accolse presso di sé tutti i pompeiani d'Egitto, fece raccogliere le ceneri di Pompeo e ordinò che fossero inviate a Cornelia.

Intanto a Roma il Senato lo aveva nominato dittatore, lo aveva dichiarato inviolabile, gli aveva concesso il diritto di chiedere per cinque anni consecutivi il consolato, di muover guerra e concludere trattati di pace, di designare i magistrati, eccettuati i tribuni e gli edili plebei, e di assegnare le province pretorie.

Cesare giunse a Roma, e l'anarchia che si era creata in sua assenza scomparve come per incanto;la legge di Dolabella sulle pigioni fu accettata da Cesare, e gli affitti delle case furono condonati fino alla somma di duemila sesterzi a Roma e cinquecento in Italia. Al popolo fu fatta una straordinaria distribuzione di grano e di olio, dieci moggi del primo e dieci libbre del secondo a testa, più cento sesterzi, e una distribuzione di carne.