La congiura di Catilina

La storia di Lucio Sergio Catilina

La vicenda della battaglia fra i catilinari e l’esercito romano

La storia di Lucio Sergio Catilina

Uomo politico romano (109-62

a.C.). Personaggio complesso di un'epoca agitata, è

presentato dalla tradizione storiografica, per lo più a lui ostile, come un

nobile decaduto e ambizioso, che aveva tutte le qualità e i vizi di un capobanda

e che, fin dagli inizi della sua attività, aveva mostrato la sua ferocia, sia

durante le proscrizioni di Silla, sia, come propretore, al governo della

provincia d'Africa.

Uomo politico romano (109-62

a.C.). Personaggio complesso di un'epoca agitata, è

presentato dalla tradizione storiografica, per lo più a lui ostile, come un

nobile decaduto e ambizioso, che aveva tutte le qualità e i vizi di un capobanda

e che, fin dagli inizi della sua attività, aveva mostrato la sua ferocia, sia

durante le proscrizioni di Silla, sia, come propretore, al governo della

provincia d'Africa.

Respinta dal senato la sua candidatura al consolato, egli

cercò di raggiungere il potere

con l'appoggio dei veterani di Silla, malcontenti, di nobili tarati e

indebitati, d avventurieri che speravano di trarre profitto da un sovvertimento

politico. Un primo complotto, cui probabilmente non furono estranei Crasso e

Cesare, fallì nel 65 a.C.

Viste deluse anche nel 64 e nel 63 le sue candidature legali al consolato, decise di ricorrere alla forza e ordì una congiura che si proponeva la conquista del potere con un'insurrezione in Roma, sostenuta all'esterno da un esercito raccolto in Italia (63 a.C.). Il piano sedizioso fu denunciato da Cicerone, allora console, con una folgorante orazione e Catilina, abbandonata la capitale, raggiunse l'esercito del suo luogotenente Caio Manlio in Etruria. I complici rimasti a Roma e scoperti, nonostante il parere di Cesare, propenso a una pena più mite, furono condannati a morte e immediatamente giustiziati.

Catilina, voltosi all'estrema prova delle armi, fu vinto e ucciso a Pistoia (62), dopo aver combattuto con un coraggio che lo riscattò in parte dal suo torbido passato e che può confortare l'opinione di quanti credono che la sua causa mirasse a ragionevoli riforme politico-sociali, scaltramente eluse.

I primi incarichi

Nell'88, Catilina passa agli ordini di Silla (in quell'anno console) e segue il

suo generale in Asia, nella guerra contro Mitridate, re del Ponto. Ai suoi

ordini, senza dubbio, il giovane Lucio Sergio può affinare la sua già naturale

dote di soldato e sicario. Mentre Silla è lontano da Roma, però, il tribuno

della plebe Sulpicio Rufo riesce a far approvare una legge che priva Silla del

comando e lo affida a Mario, in quel momento a riposo come privato cittadino.

È’ la guerra civile tra optimates e

populares che vedrà Catilina fedele

esecutore di omicidi e repressioni nelle file sillane. Silla, sostenuto

anche da Pompeo Rufo, tornò improvvisamente a Roma, la conquistò e

diede inizio, per la prima volta nella storia romana, alle proscrizioni. Imposto

al Senato il Senatus

consultum ultimum, provvedimento d'emergenza che dichiarava i suoi nemici hostes, cioè Nemici della Patria, il dittatore si scatenò contro gli avversari:

Mario fuggì da Roma, molti dei suoi sostenitori vennero eliminati.

Nell'88, Catilina passa agli ordini di Silla (in quell'anno console) e segue il

suo generale in Asia, nella guerra contro Mitridate, re del Ponto. Ai suoi

ordini, senza dubbio, il giovane Lucio Sergio può affinare la sua già naturale

dote di soldato e sicario. Mentre Silla è lontano da Roma, però, il tribuno

della plebe Sulpicio Rufo riesce a far approvare una legge che priva Silla del

comando e lo affida a Mario, in quel momento a riposo come privato cittadino.

È’ la guerra civile tra optimates e

populares che vedrà Catilina fedele

esecutore di omicidi e repressioni nelle file sillane. Silla, sostenuto

anche da Pompeo Rufo, tornò improvvisamente a Roma, la conquistò e

diede inizio, per la prima volta nella storia romana, alle proscrizioni. Imposto

al Senato il Senatus

consultum ultimum, provvedimento d'emergenza che dichiarava i suoi nemici hostes, cioè Nemici della Patria, il dittatore si scatenò contro gli avversari:

Mario fuggì da Roma, molti dei suoi sostenitori vennero eliminati.

L'operazione "di pulizia" non era però riuscita. Dopo cinque anni di guerra

mitridatica Silla dovette tornare a Roma, dove nel frattempo Mario e i suoi

uomini avevano preparato per i sillani in città la stessa poco filantropica

sorte subita anni prima. Mario muore nell'86, resta console Cornelio Cinna, che

cerca di scatenare i suoi generali contro il ritorno a Roma di Silla. Nella

decisiva battaglia a Porta Collina, nell'82, Catilina si segnala con Crasso come

eccellente comandante, rivelandosi determinante per la vittoria.

La Lex Valeria, promulgata da un Senato ormai prostrato a Silla, nomina il

generale dittatore a tempo indeterminato, violando apertamente la costituzione

repubblicana, che prevedeva un anno per il consolato e soli sei mesi per la

dittatura d'emergenza. In questa Roma assoggettata, Catilina (zelante nelle

persecuzioni che avevano causato la morte di 90 senatori, 15 consolari e 2600

cavalieri) non poteva che raccogliere i suoi frutti.

Catilina entra in politica

Gli anni settanta si rivelano proficui per l'ancora giovane Catilina, che si getta anima e corpo nella politica: nel 78 è questore, nel 74 legato in Macedonia, nel 70 edile, nel 68 pretore, nel 67 governatore in Africa. Catilina ottiene queste cariche al primo anno possibile per l'età, e in anni in cui corre politicamente isolato, senza cioè i favori dei sillani, ormai caduti in disgrazia. Solo, quindi, né tra gli optimates (dai quali si stava progressivamente distaccando anche "mentalmente") né tra i populares (che sente ancora lontani). La situazione sociale nella Repubblica era radicalmente mutata negli anni delle guerre civili.

La plebe (nella quale vanno compresi i cittadini più umili e poveri, i piccoli imprenditori e negozianti) aveva guadagnato una posizione più determinante ed avanzava maggiori diritti. La riforma dell'arruolamento militare voluta da Mario aveva allargato le fila dei combattenti: la decadenza demografica nella penisola italica e quella dei contadini proprietari avevano resa ovvia la necessità di includere nelle legioni anche i nullatenenti. Oltretutto, le enormi ricchezze affluite in Roma dalla sconfitta di Cartagine (202 a.C.) in poi erano finite nelle mani di pochi, i soliti aristocratici, che avevano impiegato quelle somme per acquistare terreni dai piccoli possidenti, creando enormi latifondi.

I piccoli proprietari, infatti, tenuti a partecipare come soldati nelle lunghe campagne militari, non potevano permettersi di assoldare qualcuno che curasse la terra, cosicché pagavano il salato conto al ritorno a casa, diventando preda dei latifondisti e finendo per abbandonare la campagna e andare ad ingrossare le fila del proletariato urbano.

Il proletariato romano e italico, inoltre, accedeva all'esercito e, dopo aver combattuto, avanzava le richieste di ricompensa tipiche dei veterani: un appezzamento fertile, un capitale per investire su di esso, la cittadinanza romana. Il circolo vizioso così si chiudeva. Decenni prima, anche i cavalieri avevano guadagnato posizioni nelle alte sfere della Repubblica: erano dilagati nei tribunali, ganglio vitale del potere romano. Presto, però, questa classe si era legata a stretto filo con la nobiltà nel difendere i privilegi di pochi. La società italico-romana, quindi, non sopportava più che la gestione del potere restasse nelle mani di un'oligarchia.

Candidature per il consolato

È’ in questa cornice politico-sociale che Lucio Sergio Catilina, nell’anno 66,

decide di correre per il consolato del 65. Ha 42 anni. Ad opporsi alla sua

candidatura è l'intera casta oligarchica guidata da un abile "difensore

d'ufficio": Marco Tullio Cicerone.

È’ in questa cornice politico-sociale che Lucio Sergio Catilina, nell’anno 66,

decide di correre per il consolato del 65. Ha 42 anni. Ad opporsi alla sua

candidatura è l'intera casta oligarchica guidata da un abile "difensore

d'ufficio": Marco Tullio Cicerone.

Catilina non era uomo facile ad arrendersi, e lo dimostrò nel giugno dell'anno 64, quando ripresentò la propria candidatura per le elezioni del 63. Questa volta a fermarlo furono l'abilità di Cicerone e una serie di brogli. Sebbene i candidati fossero sette, la corsa si limitava a tre personaggi potenzialmente vincitori: Cicerone, uomo degli aristocratici, Catilina e Caio Antonio Ibrida, appoggiati dai democratici, dalle influenze di Crasso e Cesare, e sostenuti dalla plebe. Ibrida, però, accusava un passato poco limpido: espulso dal Senato nel 70 per "indegnità", era anche facilmente ricattabile per condotte passate non proprio limpide. Cicerone quindi propose al secondo candidato dei populares un patto segreto: i rispettivi elettorati avrebbero fatto convergere i voti oltre che sul proprio uomo, anche sull'avversario "alleato": le preferenze concesse erano infatti due, perché due erano i consoli da eleggere. Questo avrebbe portato Ibrida, che in concorrenza con Catilina non avrebbe avuto speranze, a contare sui voti dei "nemici", e a vincere la sua corsa personale all'interno dei populares. Il patto fu sancito e a Catilina non restò che il terzo piazzamento. Un tradimento al quale, con ogni probabilità, non erano stati estranei Crasso e Cesare, formalmente alleati di Catilina. I due potentissimi personaggi, infatti, avevano compreso che Ibrida sarebbe stato un utile fantoccio nelle loro mani, a differenza del carismatico Catilina. E pensare che, poco tempo prima, dopo il primo siluramento di Catilina, i tre avevano pianificato un colpo di stato (passato alla storia come "la prima congiura di Catilina"), poi non concretizzato. Il piano era quello di assassinare diversi senatori, nelle proprie abitazioni e addirittura dentro il Senato. L'azione avrebbe dovuto prendere il via proprio nel massimo consesso, con un gesto simbolico (Cesare avrebbe fatto cadere la propria toga a terra) ma quel gesto, per ragioni non del tutto chiare, non avvenne.

Catilina, quindi era tornato in campo con un programma più radicale. Aveva capito come non potesse contare su alcun protettore all'interno dei populares, e andava stringendo un rapporto sempre più stretto con la plebe. Catilina, cioè, si spostava, per usare una definizione della storia contemporanea, su posizioni vagamente "peroniste". Appellandosi ad un populismo allo stesso tempo di destra (ritorno alle origini) e di sinistra (politica sociale nei confronti dei diseredati), Catilina aveva proposto (qualora fosse divenuto console) l'azzeramento dei debiti, appellandosi allo slogan delle tabulae novae. Al tempo nella società romana fioriva il prestito ad usura e lo strozzinaggio, nei confronti dei ricchi come dei ceti meno abbienti. Un patrizio, per potere correre alle elezioni per qualsiasi magistratura della Repubblica, necessitava di un'enorme somma di denaro. Alcuni aristocratici dilapidavano l'intero patrimonio per riuscire a raggiungere una carica che, in ogni caso, li avrebbe lautamente ripagati, una volta al potere.

La proposta non poteva certo piacere a personaggi ricchissimi ed usurai come Crasso, tanto meno ai "nuovi ricchi" tra gli equites e gli ex-plebei arricchiti i quali, come spesso accade, una volta fatto il salto di classe erano divenuti acerrimi difensori del privilegio, più di coloro che erano nati abbienti e aristocratici. Un altro punto fondamentale del programma catilinario era la riforma agraria e la ridistribuzione delle terre, che veniva a colpire i latifondisti. Dal punto di vista politico, poi, il movimento chiedeva maggiori diritti alle donne e agli schiavi. Decenni prima entrambi i fratelli Gracchi avevano trovato la morte per aver propugnato una politica molto meno ardita di quella che avanzava ora Catilina. L'elettorato di Catilina, quindi, era formato da aristocratici caduti in disgrazia, piccoli commercianti in balia degli imprevisti economici, plebei e diseredati.

Catilina si candidò quindi per la terza volta al consolato nell'anno 63 per la carica del 62. Il suo programma faceva ora paura non solo agli aristocratici, ma anche agli stessi populares: era la prima volta che un uomo appartenente all'aristocrazia enunciava una così netta scelta di campo a favore della plebe. Per la seconda volta, il fiero patrizio romano si vide di fronte i maneggi di Cicerone.

I fatti della congiura

Nel 63, come detto, Cicerone era console, e quindi ebbe il potere di rinviare con un pretesto i comizi proprio il giorno prima delle votazioni, posticipandoli dalla seconda metà di luglio alla prima metà di agosto. Questo significava che la campagna elettorale sarebbe durata di più, favorendo i candidati più ricchi. Non solo: buona parte dei sostenitori di Catilina erano agricoltori delle campagne italiche, che non potevano economicamente permettersi una così lunga permanenza nell'Urbe, in attesa di poter votare. Contemporaneamente, Catilina veniva accusato di discorsi e comportamenti "eversivi. A questa accusa il patrizio rispondeva altrettanto duramente. Vinsero Decimo Giunio Bruto, uomo di Cesare, e Lucio Murena, uomo di Crasso, eletto con brogli ma scandalosamente assolto in processo. Ancora una volta Catilina era il primo dei non eletti e, se Murena fosse stato condannato, avrebbe avuto di diritto la carica di console. Poiché ciò non avvenne, Catilina decise che aveva sopportato troppo. E cominciò la congiura.

Alla congiura presero parte, come abbiamo già ricordato, aristocratici caduti in

disgrazia, molte donne (matrone e intellettuali) e molti giovani, poveri ma

anche figli della nobiltà. Anche molti schiavi, che però vennero tenuti a

distanza dal tradizionalista romano Catilina, che ricordò loro che quella

rivoluzione non avrebbe cambiato di molto la loro posizione. Cicerone e

Sallustio hanno consegnato alla storia l'immagine dei sostenitori di Catilina

assimilandola alla feccia della società, alla canaglia senza principi, ma è

difficile credere ad una tale semplificazione. Non c'è dubbio che nell'impresa

fossero arruolati anche cinici personaggi decisi a ricavare qualche utile dalle

sommosse, eppure, fino alla fine, questa "canaglia" non abbandonò il suo

condottiero, non uno lasciò il campo di battaglia, non uno dei suoi soldati lo

tradì nonostante il Senato per ben due volte avesse promesso premi e prebende e

un'amnistia per chi avesse abbandonato le armi.

Alla congiura presero parte, come abbiamo già ricordato, aristocratici caduti in

disgrazia, molte donne (matrone e intellettuali) e molti giovani, poveri ma

anche figli della nobiltà. Anche molti schiavi, che però vennero tenuti a

distanza dal tradizionalista romano Catilina, che ricordò loro che quella

rivoluzione non avrebbe cambiato di molto la loro posizione. Cicerone e

Sallustio hanno consegnato alla storia l'immagine dei sostenitori di Catilina

assimilandola alla feccia della società, alla canaglia senza principi, ma è

difficile credere ad una tale semplificazione. Non c'è dubbio che nell'impresa

fossero arruolati anche cinici personaggi decisi a ricavare qualche utile dalle

sommosse, eppure, fino alla fine, questa "canaglia" non abbandonò il suo

condottiero, non uno lasciò il campo di battaglia, non uno dei suoi soldati lo

tradì nonostante il Senato per ben due volte avesse promesso premi e prebende e

un'amnistia per chi avesse abbandonato le armi.

Il

tradimento, invece, venne da una donna, Fulvia, moglie di Quinto Curio, ex

senatore entrato nel gruppo dei

.gif) congiurati. La donna riuscì a carpire

informazioni al marito, un individuo poco serio e facile alla chiacchiera, per poi rivenderle in moneta sonante alla polizia, ma soprattutto a Cicerone. Marco

Tullio venne quindi a sapere che Catilina aveva impiegato ogni suo avere per la

preparazione militare della congiura, stava assoldando, tramite uomini come Caio

Manlio, Settimio, Caio Giulio, Caio Marcello, soldati in

Etruria, nel Piceno, in

Umbria, in Puglia. Ad un colpo di mano in città, nel quale i catilinari

avrebbero assassinato gli avversari nel sonno, si sarebbe accompagnato quindi un

movimento di truppe verso l'Urbe. Altre informazioni utili a Cicerone vengono da

Cesare che, abilmente, rimane ai margini della congiura, per vedere come si

sviluppa, e allo stesso tempo aiuta Cicerone. Nel Bellum Catilinae, lo storico

Sallustio si impegnerà con zelo per smentire queste accuse nei confronti del suo

padrino. Cicerone aveva consistenti elementi per sventare la congiura, ma

mancava di prove concrete per denunciare Catilina e i suoi uomini di fronte al

Senato. Non poteva bruciare i suoi informatori (tra l'altro poco affidabili e

facilmente attaccabili in un processo), e non aveva nulla di inoppugnabile, di

scritto. Il Senato, poi, si dimostrava scettico sulle sue continue allusioni ad

una catastrofe imminente.

congiurati. La donna riuscì a carpire

informazioni al marito, un individuo poco serio e facile alla chiacchiera, per poi rivenderle in moneta sonante alla polizia, ma soprattutto a Cicerone. Marco

Tullio venne quindi a sapere che Catilina aveva impiegato ogni suo avere per la

preparazione militare della congiura, stava assoldando, tramite uomini come Caio

Manlio, Settimio, Caio Giulio, Caio Marcello, soldati in

Etruria, nel Piceno, in

Umbria, in Puglia. Ad un colpo di mano in città, nel quale i catilinari

avrebbero assassinato gli avversari nel sonno, si sarebbe accompagnato quindi un

movimento di truppe verso l'Urbe. Altre informazioni utili a Cicerone vengono da

Cesare che, abilmente, rimane ai margini della congiura, per vedere come si

sviluppa, e allo stesso tempo aiuta Cicerone. Nel Bellum Catilinae, lo storico

Sallustio si impegnerà con zelo per smentire queste accuse nei confronti del suo

padrino. Cicerone aveva consistenti elementi per sventare la congiura, ma

mancava di prove concrete per denunciare Catilina e i suoi uomini di fronte al

Senato. Non poteva bruciare i suoi informatori (tra l'altro poco affidabili e

facilmente attaccabili in un processo), e non aveva nulla di inoppugnabile, di

scritto. Il Senato, poi, si dimostrava scettico sulle sue continue allusioni ad

una catastrofe imminente.

Crasso elude la congiura

A togliere le castagne dal fuoco a Cicerone (che non avrebbe mai tentato una

prova di forza, temendone le conseguenze in caso di fallimento) fu Crasso che,

insieme a due senatori, Marco Marcello e Scipione Metello, si recarono a casa di

Cicerone portando con sé alcune lettere nelle quali, a sentir loro, c'era la

prova scritta della congiura. Erano lettere anonime indirizzate a vari senatori.

Crasso aveva aperto la sua, nella quale si annunciava un'azione sanguinaria

imminente. Non ci vuol molto a comprendere che a redigere quelle lettere era

stato proprio Crasso, sfruttando informazioni passategli da Cesare, che sulla

congiura, come detto, era ben informato. Il giorno dopo Cicerone ebbe buon gioco

nella seduta del Senato a far approvare il Senatus Consultum Ultimum col quale

si davano pieni poteri ai consoli. Catilina, presente, ovviamente smentì e

propose di consegnarsi per gli arresti domiciliari nella casa di qualche

senatore al di sopra ogni sospetto (era, questa, una misura tradizionale a

Roma).

Cicerone nel frattempo si fornì di una scorta impressionante. I ribelli, intanto, avevano stabilito il proprio quartier generale a Fiesole, guidati da Caio Manlio. Il Senato inviò truppe al comando di due generali, Quinto Marcio e Quinto Metello, rispettivamente a Fiesole e nelle Puglie. La congiura era quindi scoperta, eppure Catilina continuava a farsi vedere, a Roma, nei luoghi che contano.

Egli era stato messo formalmente agli arresti domiciliari nella casa di Marco Metello (del quale si pensava, tra l'altro, facesse parte dei congiurati), dopo che il senatore Marco Lepido, e lo stesso Cicerone, si erano rifiutati di prenderlo in consegna. Ci si è chiesti perché Catilina, a questo punto, non abbia fatto cadere ogni suo proposito. La congiura era smascherata, e le truppe governative stavano andando a cacciare i rivoltosi nel fiesolano. Nessuno è riuscito a darne una spiegazione. Quel che è certo è che Catilina prepara un'ultima riunione di congiurati, beffardamente, nella casa in cui è agli arresti domiciliari. È la notte tra il 5 e il 6 novembre del 63 a.C., e il gruppo prende una decisione che si rivelerà fondamentale: Catilina avrebbe preso la strada di Fiesole, raggiungendo Manlio e i suoi uomini, mentre alcuni congiurati (Lentulo, Cetego e Cassio) avrebbero preparato l'insurrezione della plebe in città.

L’ultima mossa della congiura

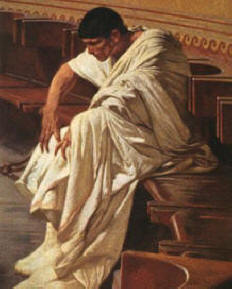

Il governo organizza distribuzioni gratuite di grano per tenere calmo il popolo. La congiura prende comunque il via, disperatamente. Il 7 novembre due congiurati, Vergunteio e Cornelio, si recano all'abitazione di Cicerone, con i pugnali sotto la toga, ma Cicerone non farà aprire. I due, smascherati, lasceranno la città. Si giunge quindi alla leggendaria riunione del Senato dell'8 novembre, presso il tempio di Giove Statore ai piedi del Palatino. Il luogo è facilmente difendibile e pieno zeppo di guardie armate. Il gesto di sfida, terribile e magnifico, di Catilina lascia ammutoliti i senatori: il patrizio si presenta nel consesso, va a sedersi (completamente isolato) su un gradino. Catilina non sa ancora che verrà sommerso dalla mitica orazione (che passerà alla storia, riveduta e corretta, come Prima Catilinaria) di Cicerone. Ovviamente i toni, in quella drammatica seduta, furono meno fermi di come immortalato in seguito da Cicerone.

Ripetutamente, Cicerone chiese a Catilina di lasciare la città. Perché Catilina

non venne arrestato? Dopo tutto Cicerone, da ormai venti giorni, avrebbe avuto

quel potere. Probabilmente Cicerone temeva le conseguenze dell'arresto di

Catilina (la città era però, come detto, presidiata): forse con

quell'esortazione Cicerone (che già sapeva delle intenzioni di fuga di

Catilina), voleva apparire come colui che lo aveva spinto a questa decisione.

Arrestare Catilina, poi, avrebbe significato istruire un processo, nel quale

l'imputato, secondo le leggi, avrebbe potuto appellarsi al popolo, al giudizio

dei comizi centuriati. L'unica soluzione - ma che avrebbe richiesto a Cicerone

un coraggio che non aveva - era fare arrestare l'avversario e farlo giustiziare

senza processo. Catilina, quindi, poté ascoltare in tutta calma l'orazione di

Cicerone, finché non lo interruppe, cercò di giustificarsi, di dimostrare che un

patrizio come lui non avrebbe mai mirato ad una rivoluzione pericolosa per la

Repubblica. Non poté finire il discorso, perché i senatori cominciarono a

lanciargli improperi. L'uomo si alzò e (a quanto afferma Sallustio) disse: "Dal

momento che, stretto tutto intorno da nemici, mi si vuole ridurre alla

disperazione, estinguerò sotto un cumulo di rovine l'incendio acceso contro di

me". Dopodichè uscì.

La fuga di Catilina

Catilina

fuggì in

Etruria

dove si ricongiunse con gli armati raccolti da Caio Manlio, lasciando a Cornelio

Lentulo, un suo partigiano che aveva rivestito in passato il consolato, la

responsabilità di continuare a tessere le file della trama in città.

Catilina

fuggì in

Etruria

dove si ricongiunse con gli armati raccolti da Caio Manlio, lasciando a Cornelio

Lentulo, un suo partigiano che aveva rivestito in passato il consolato, la

responsabilità di continuare a tessere le file della trama in città.

Lentulo fu scoperto e messo a morte insieme agli altri capi. Il Senato affidò allora ai due consoli il compito di fronteggiare la rivolta: Caio Antonio ebbe l'incarico di marciare contro Catilina, mentre Cicerone doveva rimanere a presidiare la capitale.

Da Roma partirono due eserciti: uno costituito da tre legioni al comando del pretore Quinto Cecilio Metello Celere, l'altro al seguito di Antonio. Il primo si pose a guardia dei passi montani che Catilina avrebbe dovuto percorrere per ritirarsi nella Gallia Cisalpina dove contava su molti simpatizzanti, precludendogli ogni via di fuga; il secondo lo tallonava da presso e lo spingeva verso l'Appennino per costringerlo a dare battaglia.

Sallustio, lo storico dal quale traiamo la maggior messe di notizie circa queste vicende, non precisa a quanto ammontasse l'esercito di Antonio, ma riferisce soltanto che era di numero cospicuo. Tuttavia, procedendo per ipotesi, e considerando che doveva essere il console e non il pretore a scontrarsi direttamente con le forze di Catilina, possiamo congetturare che a disposizione di Antonio dovessero essere come minimo altrettante legioni di quante ne aveva Metello, e cioè almeno tre.

La vicenda della battaglia fra i catilinari e l’esercito romano

All'inizio della campagna Catilina e Manlio potevano invece contare soltanto su 2.000 uomini. Successivamente, incorporando altri volontari ed alleati provinciali che continuamente affluivano, specie ex legionari sillani, i due riuscirono a formare l'organico di due legioni, pur congedando gli schiavi fuggitivi che offrivano il loro aiuto, dal momento che Catilina riteneva dannoso alla sua causa mescolare liberi cittadini romani con soldati di origine servile. Se il totale dei combattenti doveva risalire a circa 9.000 uomini ( ricordiamo che una legione regolare prima dell'età cesariana contava circa 4.800 fanti - 3.600 pesanti e 1.200 veliti -) non si trattava certo di truppe ben organizzate e disciplinate. Innanzitutto, soltanto un quarto degli uomini era fornito di armi regolamentari (probabilmente gli ex sillani), mentre gli altri portavano quelle che avevano potuto procurarsi: spiedi, lance e persino pali appuntiti; in secondo luogo non erano abituati a combattere insieme, poiché Sallustio specifica che venivano accorpati in coorti sulla base soltanto del numero di elementi necessario a formarle; per ultimo sembra che i congiurati fossero del tutto privi di cavalleria.

La battaglia avvenne non lontano da Pistoia, in un tratto di pianura compresa tra i monti da un lato ed una rupe dall'altro. Il luogo scelto da Catilina per attendere Antonio era senz'altro finalizzato ad impedire l'aggiramento delle proprie posizioni all'avversario più numeroso, e quindi in grado di allungare il fronte e di manovrare sui suoi fianchi. La località non è meglio identificata, ma forse non doveva essere troppo distante dall'Appennino Tosco-Emiliano e dal passo della Porretta.

In prima linea i congiurati disposero 8 coorti, circa 3.800 uomini, quasi una legione, mentre le restanti 12 (ricordiamo che ogni legione comprendeva 10 coorti) vennero disposte in seconda schiera come riserva, in ranghi più fitti. Catilina curò che tra le prime file combattessero i soldati meglio armati e più esperti; affidò poi l'ala destra a Manlio, la sinistra ad un non meglio identificato cittadino di Fiesole, mentre lui, con i liberti ed i coloni, si dispose al centro accanto all'aquila, che si diceva fosse quella di Mario nella guerra contro i Cimbri. E' da notare a questo proposito che Caio Mario, nella riforma militare del 107 a.C., aveva eliminato tutte le altre insegne legionarie per conservare soltanto l'aquila. Precedentemente invece i simboli erano diversi, anche se sempre tratti da animali, come il cinghiale o il lupo.

Mentre Catilina apprestava i suoi a battaglia, Caio Antonio era impedito a

parteciparvi perché sofferente. In suo luogo prese il comando il pretore Petreio,

un vecchio militare che aveva passato trent'anni nell'esercito e conosceva quasi

tutti i suoi soldati per nome. Anche questi pose in prima fila le coorti

veterane richiamate in servizio per l'occasione, mentre lasciò in seconda

schiera quelle costituite dalle reclute. I due eserciti, dati i segnali di

tromba, attaccarono contemporaneamente e si urtarono con straordinaria violenza.

Si tratta di una tattica piuttosto inusuale per le armi romane ed in genere per

tutti i generali dell'antichità. La consuetudine era che il più forte, o

comunque quello che si riteneva in vantaggio, assumesse l'iniziativa

dell'assalto, mentre l'avversario più debole si disponeva sulla difensiva. Fatte

alcune eccezioni, come ad esempio a Canne, i Romani preferivano in ogni caso

iniziare la battaglia in difesa, per non rompere il loro schieramento ed al

contrario favorire la disunione di quello nemico lanciato all'attacco. Il

particolare che a Pistoia entrambe le forze in campo si scagliassero le une

contro le altre può essere spiegato con un semplice ragionamento: Petreio sapeva

di essere più forte ed assunse l'offensiva nella speranza di disperdere le file

poco coese degli avversari; Catilina ed i catilinari non solo non erano militari

sperimentati, che in questo caso sarebbero rimasti fermi, ma erano pure mossi

dalla disperazione e dalla ferocia degli odi civili, che fanno agire non sulla

base di consolidati schemi tattici, ma per pura violenza.

Contrariamente alle aspettative di Petreio lo schieramento dei catilinari non vacillò all'urto, ma resistette valorosamente. In particolare, i feriti ed i morti venivano man mano sostituiti dalle riserve che così, invece di intervenire solo nel momento del pericolo o dello sforzo finale come voleva la tradizione militare, erano impiegate alla spicciolata per rifornire continuamente di uomini le prime file e renderle sempre salde e compatte. Si tratta, anche a questo proposito, di una tattica poco ortodossa, frutto senz'altro d'imperizia ed improvvisazione, ma ciò nonostante efficace, oltre che innovativa e sorprendente. A proposito dell'inaspettata resistenza dei catilinari bisogna inoltre considerare che, mentre per la Repubblica combattevano almeno in prima linea soldati di professione e perciò poco motivati, dal momento che avevano di fronte dei romani come loro, dall'altra parte erano tutti volontari che, anziché fuggire e non rischiare, mettevano a repentaglio la loro vita per degli ideali che (giusti o sbagliati che fossero) li rendevano tenaci e disperati allo stesso tempo.

La morte di Catilina

La situazione fu risolta da Petreio lanciando la coorte pretoria al centro dello schieramento avversario. E' questa una delle prime volte in cui uno storico romano cita questo particolare reparto, che sarebbe diventato famoso al tempo dell'Impero, quando i pretoriani furono il corpo scelto dell'esercito (una sorta di Carabinieri dell' antichità) e la guardia personale dell'Imperatore. Con ogni probabilità nel 62 a.C. si trattava di una coorte (480 legionari) di uomini scelti alle dirette dipendenze del comandante e forse legati a lui non soltanto da un vincolo di obbedienza militare, ma anche da un beneficio personale: paga più alta, carriera facilitata, condizioni di congedo più favorevoli. Comunque stiano le cose, fino all'età mariana e sillana non compaiono coorti pretorie, e quindi doveva trattarsi di un'innovazione molto recente.

L'azione adottata da Petreio fu risolutiva e la coorte pretoria ruppe il centro

dei catilinari. Crollato questo, anche le ali cedettero: Manlio ed il fiesolano

caddero tra i primi; Catilina, come vide i suoi in rotta, con un pugno di

compagni si gettò nel folto dei nemici e morì con le armi in pugno. Fu trovato

in mezzo ad un mucchio di cadaveri, che ancora respirava, accanto all'aquila

d'argento che aveva avuto come insegna nella guerra contro i Cimbri. Il generale

Antonio, che comandava le operazioni, non ebbe il fegato di farlo curare per

portarlo di fronte a un tribunale, e ordinò che venisse decapitato, ancora

cosciente. Poi il lugubre trofeo fu inviato a Roma.